邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

「曾親身相遇」一詞,相信讀者多是用在一般文章或說話內容中輕輕帶過,而當它出現專利權中,也是輕輕帶過嗎?這就不是了。

生活中讀者們是如何與陌生人接觸後成為朋友?可能是一般性質聚會中藉由閒聊後,知曉對方興趣相投或生意上有來往機會,日後逐漸接觸,便成為朋友。抑或是,參與特定目的或性質的聚會,與會者都是基於此特定目的或性質而來,相同的話題也更能促使自己與陌生人溝通,成為朋友的機率則更高於前者。不論是興趣相投、生意上有來往、特定目的或性質而成無朋友,都是因為有個媒介,在前述內容中,就是聚會。而當此媒介消失了,就無法認識朋友嗎?這種假設在現在社群媒體以及交友的APP大量開發,降低前述障礙。

接下來看看一件專利說明書的敘述內容如下:

現實生活中,我們經常會在不經意的瞬間遇到讓自己心動的人,這種邂逅或許只是匆匆擦肩而過,或是短短的一段對話。儘管心中產生了強烈的好感與興奮,但由於當下的情境並不方便進一步地互動,或是因為自己害怕主動搭訕、擔心被拒絕或顯得唐突,而讓這個本有後續發展的機會消失無蹤。這種情況在日常生活中屢見不鮮,無論是在擁擠的地鐵上、咖啡店的角落,甚至是聚會中,當與心儀的人對視一瞬間,我們卻因為各種顧慮而錯過了開啟對話的時機。更糟的是,一旦錯過了這樣的相遇,便無法再重來。這樣的遺憾和無奈不禁讓人好奇,是否有人和自己有相同的感覺,曾在事後回想那一刻的悸動,並努力嘗試重新尋找對方;然而,由於邂逅時間過於短暫,且沒有一個有效的系統或方法,來讓當時的機會美好地重現。

請求項1內容如下:

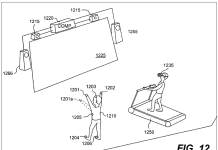

一種在包含資料儲存及網路通訊的電腦系統中,幫助一使用者後續地連結至少另一曾親身相遇之使用者的方法,該方法包括:從每一使用者分別接收一相遇查詢,該相遇查詢包括:(1)該一使用者之自我描述,或一可藉以間接取得該自我描述之資訊,該自我描述足夠讓與該一使用者相遇之其他使用者用以指認出該一使用者;(2)相遇資訊,該相遇資訊包括至少以下之一:(a)對該相遇之地點之地理描述;(b)關聯於該相遇中之另一使用者之獨特標號(ID),該獨特標號由該一使用者之無線行動裝置與該相遇周圍無線行動裝置直接互動取得;(c)可用以描述該相遇之地點之另一無線裝置獨特標號(ID);依據該一使用者之相遇查詢中之相遇資訊,參照從其他使用者接收之相遇查詢中之相遇資訊,計算並提供該一使用者一相遇清單,該相遇清單包括與該一使用者相遇之其他使用者之自我描述;接收來自一第一使用者之一連結要求,該連結要求視一第二使用者為連結標的,該第二使用者由該第一使用者從其獲得之相遇清單中選出。

上述專利之專利權人對市面上其中一件APP提出侵權訴訟,爭執點在於請求項1中的「曾親身相遇」一詞上。專利權人主張應解釋為「不無可能在空間上相距一定的距離之使用者」,被告則抗辯「曾親身相遇」對於請求項具有限定作用,且應解釋為「使用者自己本身在時空中的某一點或一有限範圍之一事件中,可親自看到(過)與該使用者有事件關連性的另一使用者,意即實際上該等使用者是同時處於同地」,法院認為該專利請求項關於「曾親身相遇」應解釋為「在過去特定時空親自看到過」。

另申請案審查過程中,申請人對審查意見書提出過申復,修正為「……該一使用者之自我描述,或一可藉以間接取得該自我描述之資訊,該自我描述足夠讓與該一使用者相遇之其他使用者用以指認出該一後用者……」。且於申復理由書中敘述「本案之精神原就不是個人資料的配合,而是對所遇過之陌生人的意願探詢,以及如何辨識、機動地選擇特定目標來探詢」。綜上而觀,請求項真正意義係「用於對眼前所看到或曾見過的陌生人機動地進行意願探詢,並安全地確認相互意願以達成意願配對」。

再參酌教育部重編國語辭典修訂本解釋頁面,就「曾」一詞,可知其釋義為「嘗、已經。表示行為、動作已經發生、進行過」等情境,可見其代表現在或過去已完成之時態,即事實已發生之情況。再則,教育部國語辭典簡編本查詢「相遇」一詞,可知其釋義為「相逢、碰上」,且「相遇」與「相逢」互為相似詞,復以「相逢」一詞查詢教育部國語辭典簡編本解釋頁面,可知其釋義為「彼此碰見」。

而專利權人卻認為「曾親身相遇」用語,應解釋為「不無可能在空間上相距一定的距離之使用者」,因「曾親身相遇」並未限制相遇的二者,必須要在當下彼此互相看到對方為由提出辯駁,惟因申請人在申復時所提出申請專利範圍修正以及說明理由可知,實已限縮專利請求項之範圍。

此案件之民事一審判決,已經提出上訴,最終判定結果,是否同於一審判決書,尚待二審判決而定。但是要注意一件事,就是專利申請人在申請與審查專利過程中的任何回復官方敘述內容,都可能作為日後專利權範圍解釋的依據。上述例子,即為專利申請案申復時的修正限縮,進而在專利侵權訴訟中,讓自己處於不利的狀況。專利申請人必須先清楚知曉自己申請的專利,在相關產業中的位置,確認是核心還是邊緣技術,不要僅是為了取得專利權而屈就限縮專利權範圍,還是要仔細評估申復的方向與內容。

|