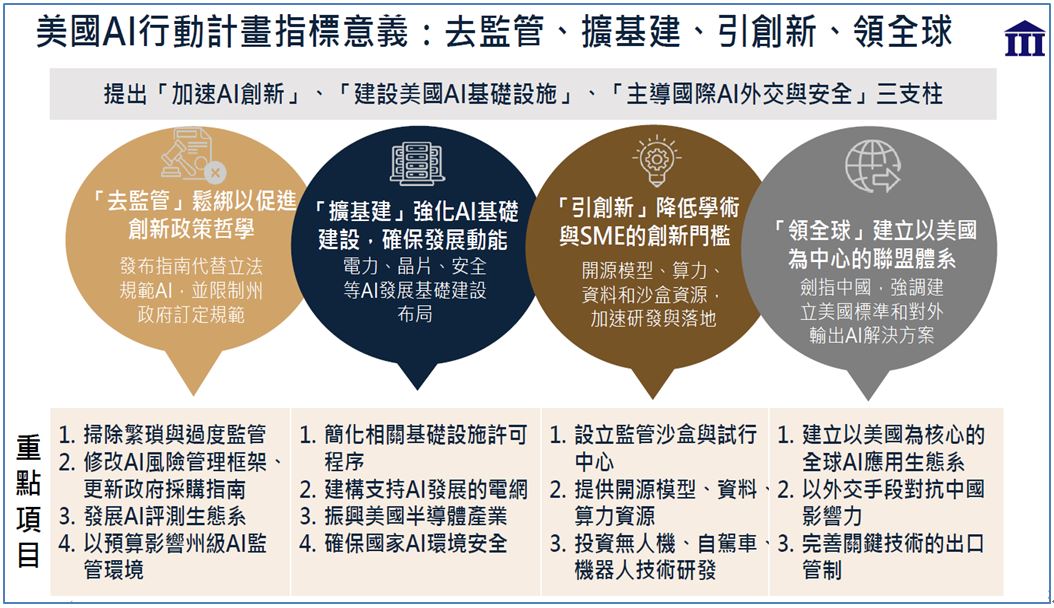

在全球人工智慧競爭中,美國正在努力爭取主導地位。誰擁有最大的人工智慧生態系統,誰就能製定全球標準,並獲得廣泛的經濟和安全利益。美國總統川普在第二任期初期即制訂「人工智慧行動計畫」(《America’s AI Action Plan》),以「加速人工智慧創新」(Accelerate AI Innovation)、「建設人工智慧基礎設施」(Build American AI Infrastructure)以及「引領國際外交和安全」(Lead in International AI Diplomacy and Security)三大政策支柱為基礎,加上90多項聯邦政策行動,企圖引領美國贏得這場全球競賽。而川普的《美國AI行動計畫》,又將如何實質牽動台灣的產業發展呢?

第一支柱:加速人工智慧創新

第一支柱的目標是確保美國擁有世界上最強大的人工智慧系統,並引領其在各個領域的創新應用。為此,聯邦政府必須創造條件,讓私人部門主導的創新蓬勃發展 。

首先,計畫呼籲「移除繁瑣的法規」,人工智慧在發展初期階段,不應被官僚主義扼殺。聯邦政府應與各機構合作,識別、修訂或廢除那些不必要地阻礙人工智慧發展和部署的法規。其次,計畫強調「確保尖端人工智慧保護言論自由和美國價值觀」,人工智慧系統必須從一開始就以言論和表達自由為考量進行開發。計畫建議修訂國家標準暨技術研究院(NIST)的AI風險管理框架,以消除其中關於不實資訊、多元、公平和包容性以及氣候變化的參考內容。第三,計畫鼓勵「開源和開放權重人工智慧」。這些模型對新創公司尤其有價值,可以靈活使用不必依賴封閉模型的供應商。美國聯邦政府需致力創造一個有利於開源模型的環境,確保新創公司和學術界能獲得大規模的運算能力。

此外,《美國AI行動計畫》還提出推動人工智慧應用 (Enable AI Adoption)、賦予美國工人能力 (Empower American Workers)、投資人工智慧驅動的科學 (Invest in AI-Enabled Science)等多項子計畫。

第二支柱:建設美國人工智慧基礎設施

人工智慧是現代生活中第一個需要大幅增加能源生產的數位服務。第二支柱的目標是為人工智慧的發展建立一個強大的物理和數位基礎 。《美國AI行動計畫》強調為資料中心、半導體製造設施和能源基礎設施建立簡化許可流程。在美國目前的環境許可制度和其他法規下,難以快速建造AI基礎設施,計畫建議在美國《國家環境政策法》(NEPA)下建立新的「類別排除」(Categorical Exclusions),讓對於環境沒有顯著影響的資料中心可以更快建置。

此外,第二支柱的重點還包括:

- 發展與人工智慧創新步伐相匹配的電網 (Develop a Grid to Match the Pace of AI Innovation):強調需要應對人工智慧對能源的巨大需求,並恢復美國的半導體製造能力;

- 建造高安全性資料中心 (Build High-Security Data Centers):為軍事和情報社群建立高安全性的資料中心;

- 訓練人工智慧基礎設施的技術工人 (Train a Skilled Workforce for AI Infrastructure):培養能夠支援、建造、操作和維護人工智慧基礎設施的專業人才;

- 加強關鍵基礎設施的網路安全 (Bolster Critical Infrastructure Cybersecurity):保護關鍵基礎設施免受網路威脅。

第三支柱:引領人工智慧國際外交與安全

第三支柱旨在確保美國在人工智慧的全球競爭中保持優勢,將美國的人工智慧打造成為全球的黃金標準,並確保其盟友都能採用美國的技術為全球標準。因此,美國計畫向盟友和合作夥伴出口美國人工智慧,美國商務部和國務院將與業界合作,向盟友提供包含硬體、模型、軟體、應用程式和標準的人工智慧出口完整套組,同時致力於反制中國在國際治理機構中的影響力。美國將在聯合國、國際電信聯盟等國際組織中,積極阻止中國影響人工智慧的標準制定,並推廣基於美國價值觀的技術。

為了保護美國的技術優勢,計畫將加強對人工智慧運算和半導體製造的出口管制,包括堵住現有半導體製造出口管制的漏洞。美國的作法是要在全球範圍內協調保護措施,並確保在兼顧國家安全風險下,將美國的人工智慧打造成為全球的黃金標準。

對台灣及亞洲地區科技產業的影響

台灣是全球半導體產業鏈的核心,特別是在先進製程晶片的製造上,與美國AI基礎設施與國家安全政策息息相關。《美國AI行動計畫》中提到的將建置數據中心和半導體工廠等AI基礎設施建設,對於台灣半導體產業而言不僅助於深化台美在科技供應鏈上的關係,也可能帶來更多術合作的機會和訂單。另一方面,美國政策方向鼓勵創新與技術發展,有助於更多台灣的AI新創公司進入美國市場,促進台美之間更頻繁的技術人才交流。不過,隨著美國強化半導體自主與出口管制,計畫明確要求盟友使用「可信賴」的美國AI技術堆疊,台灣在供應鏈中扮演的角色將更加敏感,也可能面臨技術轉移與供應鏈重組的壓力,如何在美中競爭下尋求平衡,同時維持台灣科技業在國際上的競爭力。整體而言,《美國AI行動計畫》不僅是美國的國內政策,更牽動嚴峻的地緣政治和產業競爭挑戰,將重新塑造亞洲的科技生態,以因應AI技術競賽的全球化格局。

AI 已成為資訊服務業發展主軸

各國正積極搶占AI生態系的話語權,而AI 已成為當前資訊服務產業發展的主軸。資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問張家維指出,《美國AI行動計畫》意圖強化美國在AI世代的主導地位,進而影響全球資服產業的發展競局。這場競逐不僅關乎技術發展,更涉及國際競爭與產業定位,對各國企業而言都是一大考驗,尤其在開源體系的快速擴散下,台灣資服業者必須思考如何搭上這股浪潮或者在其中另闢蹊徑,以強化自身市場布局與技術能耐。除了AI發展的內部競爭,台灣資訊服務產業也正處於高度不確定的外部環境中。近期川普提出的對等關稅(reciprocal tariffs)與232條款調查等貿易政策,雖然並未直接影響台灣資服業,但卻對資服業的主要客群製造業造成深遠衝擊。張家維認為,疫後全球企業的數位轉型、淨零發展趨勢以及AI新科技,都驅動台灣資服產業2025年仍能維持正成長,但在川普新政尚未明朗前,已觀察到部分企業用戶開始進行生產據點轉移,也有部分中小型企業對IT投資轉趨保守,2026年資服產業的成長前景仍充滿變數。在這波AI浪潮與地緣政治雙重夾擊下,台灣資訊服務業者必須謹慎應對,並思考如何在不確定的環境中找尋新的成長動能。

參考資料:

- America’s AI Action Plan introduction.

- Winning the Race AMERICA’S AI ACTION PLAN JULY 2025.

- 2025/9/8,第38屆MIC FORUM Fall《馭變:科技主權 全球新局》研討會,張家維簡報

|