日本專利局(JPO)於2025年6月發布最新報告《AI関連発明の申請動向調査(国際編)》(下稱《報告》),深入分析自2015年起全球人工智慧(AI)相關技術在八大子領域的專利申請趨勢,包括AI核心技術、圖像/影像處理、自然語言處理、神經網路、卷積神經網路(CNN)、遞迴神經網路(RNN/LSTM)、深度強化學習以及Transformer架構技術。報告以INPADOC專利家族為單位,結合XLSCOUT資料庫,對中、美、韓、日等主要技術強國的專利活動進行總體與微觀解析,試圖勾勒出日本在全球AI專利競爭中的定位與潛在優勢。

中國強勢崛起,專利件數遙遙領先

《報告》數據顯示,中國在AI專利申請上全面領先。以AI核心領域為例,中國累計超過44萬件專利家族數,不僅是美國的8倍,也遠超其他國家。尤其在映像處理與Transformer技術方面,中國展現出驚人的增長動能。從權利維持狀況來看,中國的繫屬中的專利(即仍在審查中)與維持中的專利數均大幅超過其他國家,顯示中國企業與大學投入AI研發與專利佈局的深度與廣度兼具。

在2020年之後,中國更將焦點從AI核心技術轉向應用面,如推論技術與影像識別等,反映產學界加速導入AI技術至具體場景之趨勢。

美國技術成熟但增速放緩,韓國穩健崛起

相較之下,美國的AI專利總量雖居全球第二,但自2020年後出現減緩趨勢,特別是在AI核心與自然語言處理領域。儘管如此,美國在自然語言處理與推論技術方面仍保有深厚基礎,Google、Microsoft與IBM等科技巨頭持續維持領先地位。

韓國則顯示出穩健成長,尤其在影像處理與CNN、RNN技術領域快速拉近與美國的距離。其專利申請集中於智慧手機、醫療影像與零售應用場景,顯示韓國企業正加速AI商業化步伐。

日本專利動能略顯疲弱,醫療應用成差異化戰略

日本在AI整體專利申請上位居第四,然而從2019年起呈現緩慢下滑。JPO指出,日本的AI專利雖不如中韓美三國爆發力強勁,但在醫療應用方面展現出獨特發展路徑。包括內視鏡診斷、超音波掃描、放射線影像解析等醫學影像領域,日本企業與研究機構維持穩定佈局,形成「映像處理×AI」的技術特色。

更值得關注的是,日本在量子計算與解空間探索(non-AI-core分類)出現明顯上升,也許是代表了日本正試圖以新興計算架構搶占未來AI運算能力制高點。

各國競爭場域分化,應用導向浮現

從各領域來看,CNN與Transformer相關技術在近年快速成長,中、美、韓皆於2022年後呈現爆發性申請成長。中國聚焦於影像識別與生物辨識,美國則聚焦推論技術與辦公支援系統,而韓國明顯以手機應用與醫療診斷為主要戰場。

反觀自然語言處理,雖然整體申請件數未如Transformer般迅猛,但中國企業如騰訊、百度、平安科技等已形成集體領先優勢,並與金融、保險等應用場景結合密切。美國企業雖仍擁有技術厚度,但仍面臨中國應用規模化的挑戰。

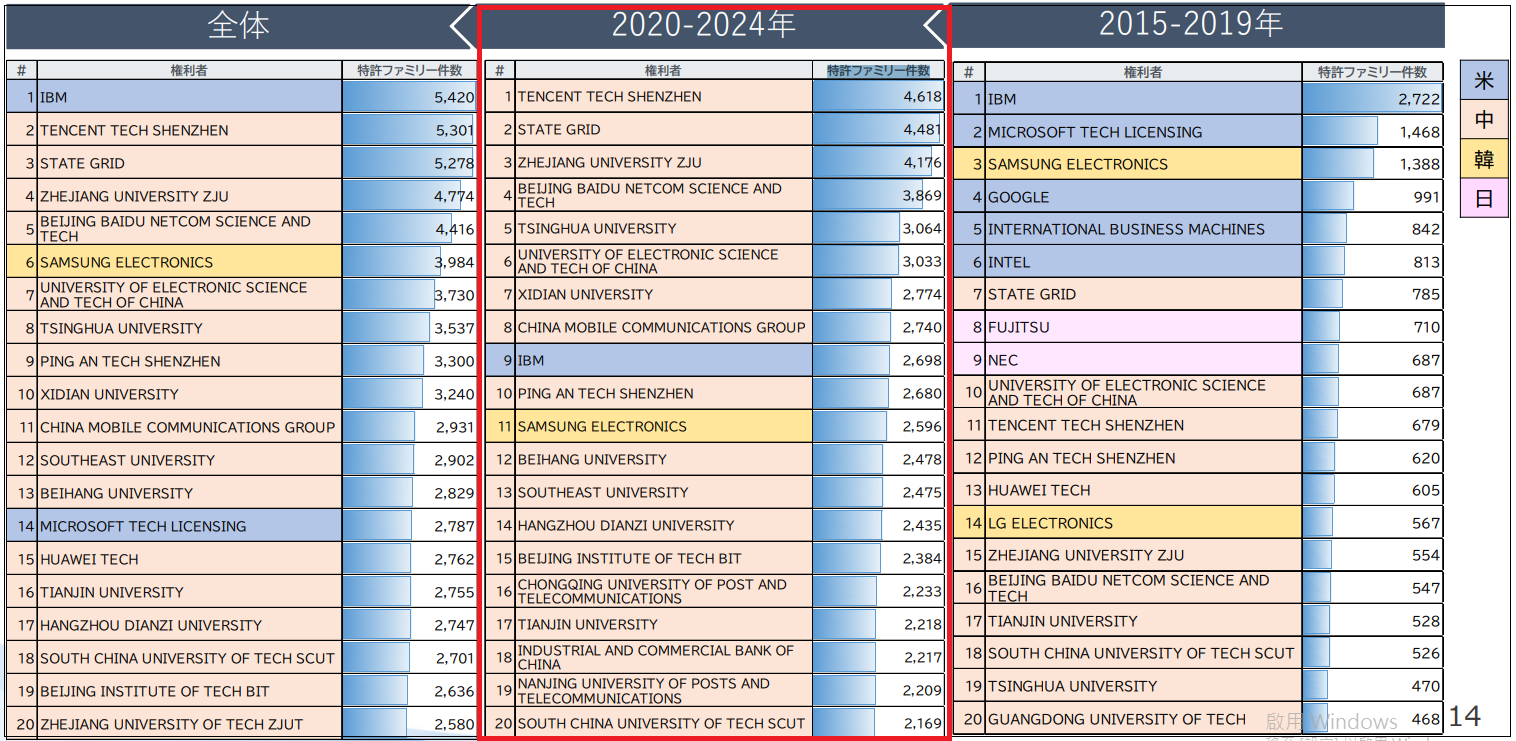

中國企業全面領先,日台企業名列榜末

在AI相關發明的權利人排名中,中國企業與大學幾乎壟斷各類榜首。以AI核心領域為例,騰訊、百度、國家電網與浙江大學分別位列全球前四。美國的IBM為少數能打入中國大軍中的外國企業。在日本企業方面,富士通與NEC分別在AI核心與影像處理領域勉強擠入前20名;台灣企業則尚未出現在國際前段班 (詳圖2)。

專利地圖揭示未來AI技術走向

如從IPC分類推移分析,《報告》指出,「影像處理」已取代「圖像分析」成為專利重心;「場景識別」與「生物認證」則是映像處理AI的新焦點。在Transformer與RNN/LSTM技術方面,應用重點逐步從語音識別、語意分析過渡至推論能力與後端業務自動化。

與此同時,量子運算與非線性解探索模型亦成為日韓技術佈局亮點,儘管尚未形成主流,卻預示著AI演算法與硬體協同演進的下一個競爭前沿。

NLP技術競賽進入應用深水區,中國企業集體領先

自然語言處理(NLP)是AI技術中最直接觸及人類語言理解與生成的核心領域之一。《報告》指出,從2015年以來的全球專利數據觀察,NLP的技術演進已明顯分成兩個階段:前期以語音辨識、文本分類為主,後期則進入語意理解、問答系統、聊天機器人與生成式AI等複雜應用。

中國在該領域專利申請從2017年起爆發,至2024年已超越美國約5倍數量。以騰訊、百度、阿里、平安科技為代表的大型科技與金融企業,將自然語言模型深度導入搜尋、客服、智能助理、保險理賠審核等應用中,使其專利布局極具場景導向與實戰性。

美國企業專注底層技術深耕,轉型商業應用需加速

美國企業在自然語言處理領域雖有OpenAI、Google、Microsoft等技術領頭羊,但整體專利成長幅度已顯疲態。以Google為例,其BERT、T5模型開創了Transformer架構下的語意理解基準,然而近年專利多集中於模型壓縮、語料清洗、自監督學習等底層改良。

《報告》指出,美國技術強項仍在大型語言模型設計與多語種遷移學習,但若無法快速商品化並拓展場景,恐將於應用端被中韓趕超。

韓國智能客服與電子商務推動專利擴張

韓國的NLP專利自2020年後呈現急遽上升,主因在於Kakao、NAVER等數位平台企業積極將NLP導入客服、智慧搜索、影音字幕生成等系統。此外,三星與LG也投入將語音助理整合至家電與手機,推升語音理解與語者辨識相關專利數量。

韓國技術特色在於語言模型與應用模組緊密整合,尤其針對韓語特性開發的Tokenization與語法解析工具,形成其技術壁壘。

日本轉向專業資料處理,專利數減但品質提升

日本企業的NLP專利數近年略有下滑,但《報告》指出這可能與策略轉向有關。日本以醫療、法律、技術文件等專業資料為主,專注於日文自然語義處理、對應專業術語翻譯與結構抽取等領域。例如NEC與富士通近年專利集中於醫療紀錄自動摘要、病歷風險偵測等應用。

此外,日本亦開始將Transformer模型導入地方行政與災害應變系統之語意辨識,使其技術在社會應用面取得一定影響力。

Transformer技術:中國應用爆發,美國堅守基礎架構

自Google於2017年提出Transformer架構後,該技術快速取代傳統RNN/LSTM成為語言與多模態處理的主流骨幹。《報告》指出,截至2024年,中國在該技術的專利件數達7500件,幾近美國的兩倍,遙遙領先其他國家。

中國的Transformer專利集中於多模態融合、視覺語言預訓練模型、AI生成(AIGC)平台,顯示應用導向明確,並已結合至政府治理、教育、保險、醫療與金融場景。騰訊的多模態系統、平安集團的智能風控模型,均為代表性成果。

美國則專注於大型語言模型(LLM)訓練技術與模型安全性,如OpenAI與Microsoft共同針對稀疏激活、對抗樣本防禦提出數百件技術專利。Google則推進T5、FLAN與Gemini等次世代架構,鞏固全球模型開發領導地位。

強化學習:中國產業化佈局、美國偏重機器人應用

強化學習(Reinforcement Learning, RL)在2020年後快速擴展至智慧製造、金融決策與遊戲引擎。中國以企業戰略為導向,大量應用於物流路徑優化、智慧調度與電網管理,使得該領域專利達4200件。美國則集中於自動駕駛與機器手臂學習策略,代表企業如Waymo、Boston Dynamics與Nvidia。

韓國則在網路遊戲與虛擬經濟管理上展現特色,推出用於NPC互動與商業決策模擬的RL模組。日本近年將強化學習導入生產排程與倉儲優化,但整體規模仍偏小。

CNN:中國主導影像辨識、韓國聚焦智慧裝置

卷積神經網路(CNN)仍是影像AI的主力架構。中國在該領域專利申請量達6800件,涵蓋人臉辨識、監控系統、醫學影像與智能零售。特別是在視覺邊緣運算與嵌入式AI晶片的CNN演算法最佳化上,中國企業投入甚深。

韓國在CNN專利數排名第三,受惠於三星與LG將該技術大規模應用於手機鏡頭演算法、智慧家電與AR眼鏡。美國專利集中於CNN改良,如Inception、ResNet與MobileNet結構,並與邊緣運算協同發展。

日本的CNN專利多屬於醫療與製造領域的精密應用,例如表面瑕疵檢測、病灶影像分割,但整體件數相對有限。

圖像AI應用熱點:生物辨識專利大爆發,中國全面領先、韓國技術精緻化

圖像AI自卷積神經網路(CNN)普及以來,在人臉識別、虹膜辨識、手勢/步態追蹤等生物辨識技術上取得突破性進展。根據2025年報告統計,該領域專利申請自2019年後呈倍數成長趨勢,主要驅動力來自公共安全、智慧城市與金融身分認證需求。

中國企業如商湯科技、曠視科技、螞蟻金服等在生物辨識佈局密集,不僅涵蓋傳統人臉辨識,還進一步發展三維臉部建模、皮膚紋理識別、眼球追蹤等高階技術。中國政府近年推行「智慧監控標準體系」與「實名數位身份」政策,更加促進該類專利的集體激增。

韓國則聚焦於高解析影像下的識別穩定度,特別強化在低光源環境與移動裝置攝像的辨識率。三星電子與韓國電子通信研究院(ETRI)在步態辨識與耳廓影像識別上取得數項國際專利,對抗穿戴式偽裝與高仿攻擊具備前瞻性。

日本與美國雖然專利數量略落後,但在醫學影像輔助診斷(如皮膚癌偵測、人臉健康評估)與機器視覺整合安全領域仍具技術優勢。

生成式AI蓬勃發展:圖文生成專利結合大模型,中美競爭白熱化

生成式AI(Generative AI)自2022年起進入商業爆發期,尤其以圖文生成(text-to-image)、AI繪圖、視頻生成為主要戰場。《報告》指出,該領域的專利成長與Transformer架構、大語言模型(LLM)演進緊密相關。

中國專利布局已呈現集群化趨勢。百度文心、阿里通義、商湯圖生等系列平台申請大量涵蓋Prompt工程、樣式轉換、跨模態控制等技術的專利。中國的特色在於將生成式AI快速導入短影音、直播濾鏡、虛擬人等應用,產生強大商業轉換力。

美國方面,OpenAI、Adobe與NVIDIA為三大技術供應方,其專利重點集中於影像擴散模型、生成可控性與智慧審查機制。NVIDIA特別在影像與影片生成的GPU優化上,占據技術主導地位。

值得注意的是,日本與韓國也開始投入漫畫AI生成、動畫草圖預測與影像風格遷移,形成東亞內容創意技術的新競爭態勢。

AI商業應用場景化:金融風控、醫療輔助與教育對話系統專利活躍

金融場域:AI風險管理與保險定價驅動專利佈局

中國的平安科技與螞蟻金服,美國的Capital One與JPMorgan Chase,以及韓國的新韓銀行均在AI風控模型、詐欺檢測、保險費率預測方面積極申請專利。這些專利涵蓋異常交易識別、多重資料交叉驗證與客戶信用預測等技術。

《報告》指出,中國金融AI特別偏重實時應用與政策兼容設計,專利常結合多語種客服機器人與OCR智能資料抽取。而美國則強調模型解釋力與合規性設計,強化可審計的AI決策結構。

醫療領域:AI診斷輔助穩步擴展,結合影像與語義處理

日本與韓國在醫學影像AI應用具備優勢,如放射線診斷、病理影像自動判讀與手術輔助導航。日本企業特別重視AI在醫療現場的可用性,專利內容包含醫療圖像數據去識別化、模型可信度評估與AI訓練資料選擇方法。

中國則側重AI導診與中醫語料解析,與政府的「智慧醫院」政策同步。阿里健康、微醫等企業已將語音助手、病歷摘要系統商品化。

美國的焦點則聚集於醫療自然語言處理(NLP),專利多著眼於病歷結構化、藥物交互判斷與個人化推薦模型。

教育場域:對話型AI與學習路徑自適應系統成熱點

生成式AI快速進入教育系統,帶動智慧學習平台興起。中國如字節跳動旗下清北網校、作業幫,已佈局語音互動教學、AI作答評分與多語言課程生成等專利。美國則以Khan Academy、Duolingo等平台帶頭將GPT模型導入學習引導。

日本的特色則在於英語學習與漢字書寫矯正;韓國則集中於AI助教與自動測驗生成系統。報告預期該領域將進一步整合多模態學習、AR/VR教具與情境模擬平台。

參考資料:《AI関連発明の申請動向調査(国際編)》, 日本專利局,2025年6⽉。