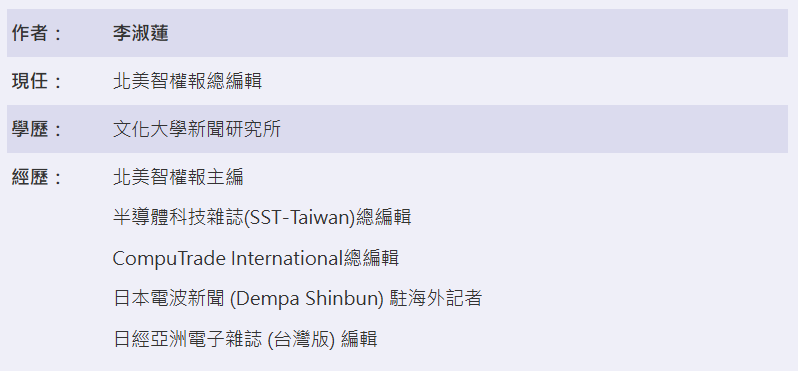

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

從「非直接使用」到「國安等級窃密罪」,兩岸法制的交錯與趨勢分析

隨著技術創新成為企業競爭的核心資產,營業秘密保護的重要性不斷攀升。中國大陸自《反不正當競爭法》修訂以來,明確擴張了「使用」的定義,而台灣則在國安升級政策下,將境外挖角與竊密行為納入刑事重罰範疇。由工業總會與首都知識產權服務業協會於9月28日共同主辦的『2025京臺智慧財產權論壇』中,北京大成律師事務所胡洪律師與LexNovia創律國際法律事務所翁聖賢律師,分別從大陸司法實務與兩岸法制制度面,勾勒出營業秘密保護的最新態勢。

大陸法制下的「非直接使用」:司法實踐的擴張與典型案例

胡洪律師指出,根據《最高人民法院關於審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第九條,使用行為除了「直接使用」之外,還包括「改進後使用」與「根據商業秘密進行調整、優化後使用」。司法實務中,這三者分別被歸類為「直接使用」、「改進型使用」與「消極使用」,其中後兩者即屬「非直接使用」的範疇。

改進型使用:實質相似與研發時間的矛盾

在「香蘭素技術秘密侵權案」(2020年)中,中國最高人民法院認為,王龍集團雖在部分工藝流程圖上有細節差異,但其在短時間內完成生產線建設且無法證明獨立研發來源,顯示該差異屬「規避性修改」,仍屬使用涉案技術秘密。同樣在「吉利訴威馬」案 (2023年) 中,威馬汽車雖聲稱進行結構改良,但法院認定其行為仍屬於「在既有技術基礎上的改進」,構成商業秘密侵害。

這類判例的共通點,在於法院不再僅止於技術比對,而會綜合考量被告的研發時程、接觸可能性及技術形成過程,若無法提出合理來源證據,即推定存在非法使用。

消極使用:脫離相似比對的證據評價轉向

在「江蘇新能源案」(2021年) 與「杭州啟某醫療器械案」(2023年) 中,法院更進一步承認「消極使用」的存在,即使最終產品或專利技術與原秘密技術並不相同,若證實其研發過程中「參考」或「受啟發」於涉案秘密,節省了研發時間或成本,仍構成不正當競爭。

胡洪指出,這種「脫離相似比對」的判斷邏輯,是近年大陸司法實踐的一大轉變,象徵法院已將重心從「結果相似」轉向「行為過程中的不當利用」,其核心在於防止競爭者藉前雇主的技術經驗取得研發捷徑。

停止侵權責任與後續產品的界定難題

值得注意的是,大陸法院目前對於「停止修改、改進後使用」的裁判範圍尚存爭議。若侵權人基於既有秘密後續研發出新一代產品,是否仍屬消極使用?如何認定其「脫離原秘密技術起點」?這些問題成為後續司法審理的重要挑戰。

台灣的制度演化:從「挖角窃密」到「查證人制度」

與大陸司法強調「使用認定」不同,台灣近年的重點在於立法與制度強化。翁聖賢律師指出,自2023年以來,台灣營業秘密保護已被納入「國家安全層級」,特別針對境外(尤其是中國大陸)挖角與竊密行為制定加重刑責。

刑事化與國安化:重罰境外竊密行為

根據現行《營業秘密法》第13條之2,凡意圖於境外使用營業秘密者,處一年以上十年以下徒刑,得併科三百萬元至五千萬元罰金;若涉及「國安營業秘密」或屬「經濟間諜罪」,最高可判十二年徒刑並科一億元罰金。法務部亦將「挖角窃密」行為視為國安等級犯罪,並由智慧財產及商業法院專責審理。

專屬管轄與司法程序的新布局

台灣的營業秘密案件採專屬管轄制度,若案件同時涉及勞動爭議(如員工離職攜密),仍由智慧財產法院審理,不受合意管轄限制。刑事案件部分,一般營業秘密罪由地方法院智慧法庭審理,若屬國安營業秘密案件,則由第二審智慧法庭直轄,展現其嚴格的司法位階管理。

查證人與專家證人制度:證據偏在問題的制度解方

新修《智慧財產案件審理法》引入「查證人制度」,允許法院委任具專業背景之人進入被告工廠或系統現場查證,彌補「原告無法接觸被告內部技術」的困境。查證人需在五日內揭露與當事人之利益關係,並受刑事責任約束,如虛偽查證或洩漏秘密可處三至七年徒刑。

專家證人則為法院提供專業判斷,並得由雙方共同出具書面意見以協助裁判。翁聖賢指出,這兩項制度的引入,標誌著台灣營業秘密審理邁向「科技化證據調查」時代,也有助於未來與大陸智慧財產司法之接軌。

兩岸制度的共通點與差異:同構之下的分歧路徑

從法理層面觀之,兩岸營業秘密保護的構成要件高度一致,皆強調「不為公眾所知悉」、「具經濟價值」及「已採保密措施」三要素。然而在制度與實踐層面,則呈現明顯分歧。

| 面向 | 中國大陸 | 台灣 |

| 核心焦點 | 使用行為認定(尤其是非直接使用) | 管轄體系與刑事防衛 |

| 法律依據 | 《反不正當競爭法》第9條、《最高法院司法解釋》 | 《營業秘密法》第13條、《智審法》 |

| 司法趨勢 | 強調接觸可能性與研發規律違反 | 導入查證人、專家證人制度 |

| 刑罰強度 | 行政與民事為主,刑責限於惡性案件 | 國安化、刑責加重(最高12年) |

| 跨境影響 | 外資研發企業須強化內部管控 | 強調防止技術外流與人才挖角 |

表1. 兩岸營業秘密法制共通點與差異。資料來源:『2025京臺智慧財產權論壇』北京大成律師事務所胡洪律師簡報資料、『2025京臺智慧財產權論壇』LexNovia創律國際法律事務所翁聖賢律師簡報資料;整理製表:北美智權報/李淑蓮。

翁聖賢總絡指出,營業秘密保護是一把雙刃劍,一方面促進創新、保障企業無形資產,另一方面卻可能限制勞動流動與技術交流。如何在競爭秩序、創新誘因與個人職業自由間取得平衡,將是兩岸法制未來共同的挑戰。

結語:從案件到制度,營業秘密保護的「科技時代轉向」

從胡洪律師的司法實務觀察,到翁聖賢律師的制度面剖析,可以看出兩岸營業秘密保護正同步邁入「精緻化」與「科技化」階段。

大陸透過案例累積形成使用類型的細緻判斷標準,強化了法院對研發過程中不當利用的追責力;台灣則藉由司法組織與程序創新,補強了證據蒐集與偵查能力,尤其對跨境挖角與技術外洩的防堵更趨嚴密。

未來,隨著AI、半導體、生醫等高科技產業成為兩岸競爭主軸,「營業秘密」的界線將更加模糊,也更需兼顧「研發自由」與「保密權益」。如何在法律框架內讓創新能量與技術安全並行,正是這場新一輪法制演進的核心課題。

參考資料 :

- 『2025京臺智慧財產權論壇』北京大成律師事務所胡洪律師簡報資料

- 『2025京臺智慧財產權論壇』LexNovia創律國際法律事務所翁聖賢律師簡報資料