美國電力需求創歷史新高 能源產業面臨轉型關鍵期

隨著電氣化 (electrification) 趨勢、人工智慧 (AI) 驅動的數據中心擴張,以及工業回流或製造業復甦等多重因素的共同作用,美國正經歷數十年來最強烈的電力需求增長。根據最新統計數據,2024年前三季全國用電量較去年同期增長1.8%,結束了過去二十年電力需求停滯的局面。專家指出,這不僅是短期反彈,更標誌著美國電力市場結構性轉變的開端,預計未來幾年需求將持續攀升,能源供應鏈及基礎設施面也將臨嚴峻挑戰。

從零開始認識核能發電:核反應爐之建置及運作

隨著1960年代臺灣開始的經濟發展以來,因應國內從民生轉向工業的電力需求,國家整體的電力來源已經由火力發電取代水力發電。然而,臺灣雖然有生產少量的煤與天然氣,但幾乎不產石油,所以火力發電的燃料明顯需要仰賴進口。為了要確保能源的穩定供應,同時支撐國內經濟蓬勃發展所需的電力,前經濟部長孫運璿在1977代左右拍板決定,以興建核能發電廠的方式來因應未來的電力需求。

自從1980年提出核四建廠計畫後,核能發電便逐漸成為我國穩定電力來源的選項之一。在提出核四建廠計畫前,因發生美國三浬島核電事故,民意便開始反核,特別是自1999年核四興建以來,反核的聲浪便從未停過;尤其是2011年發生的福島核災,...

淨零轉型重要推手:碳捕捉、再利用與封存(CCUS)技術

隨著減緩氣候變遷的意識逐漸提高,《格拉斯哥氣候協議》明確表述減少使用煤炭的計劃,並建立全球碳市場基本規則。國家發展委員會也在2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑策略總說明」,並將「碳捕捉、利用及封存」(Carbon Capture, Utilization and Storage;簡稱CCUS)列為十二項關鍵戰略的其中之一。本篇文章將摘要智慧財產局近日完成的「國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究」報告,協助台灣廠商了解「碳捕捉、利用及封存」相關技術的發展概況。

碳捕捉是指以各種方式從發電或工業生產中提取二氧化碳的技術,利用捕捉技術將二氧化碳從排放源中分離出來。由於二氧化碳捕...

有一好沒兩好:解析各類發電方法優缺點

本刊在《能源系列報導》文章(理想豐滿,現實骨感?從台灣發電占比看我國能源政策)中曾分析台灣目前的能源結構,並點出了其中的盲點及瓶頸。在進一步討論台灣的能源政策前,大眾必須對各類能源的優缺點,像是客觀的技術差異、成本效益評估、潛在風險……等等,有深入的的了解。

目前全世界已正式投入商業運作,並佔據相當份額的能源形式,共有石化能源、再生能源、核能三種。石化能源泛指煤、天然氣、石油等碳氫化合物,必須透過氧化燃燒的方式來獲取能源。再生能源為大自然中的既有能量,像是風力、水力、太陽能等,須經過「捕捉」或者搜集的手段才能夠使用。至於核能,目前主流技術仍是以核分裂的方式將核能轉為熱能,再推動發電機...

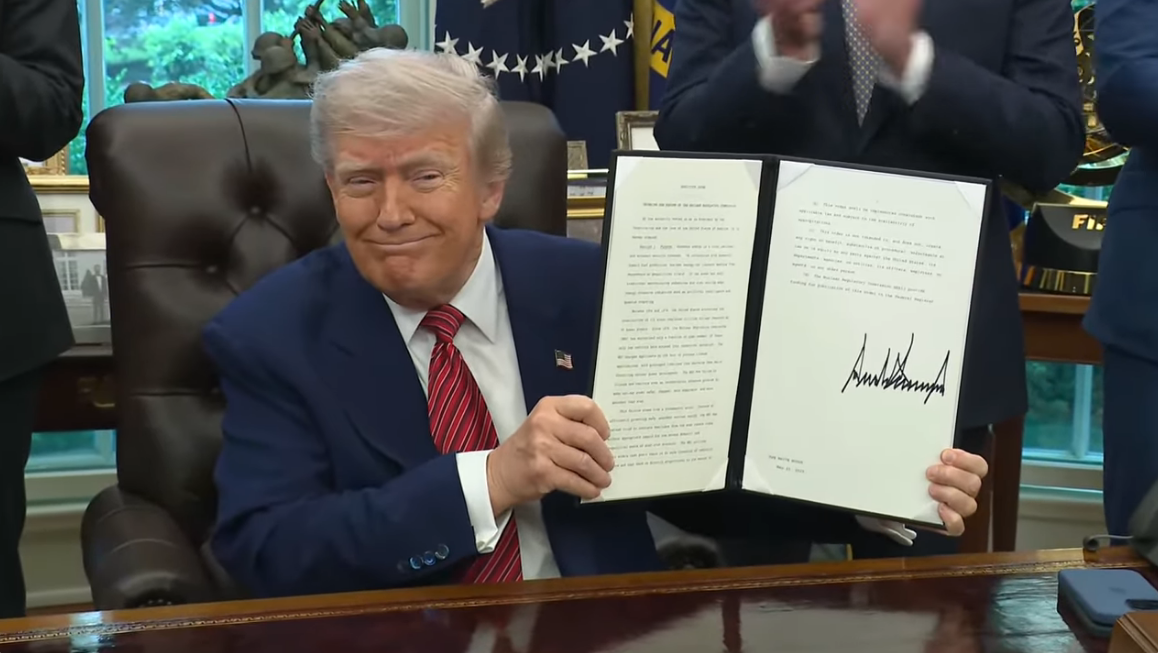

川普力推SMR核電拚2028上線 打造AI算力與國防戰備不斷電根基

2025年5月17日,核三廠二號機停機並正式進入除役階段,至此,台灣正式邁入「非核家園」。同年同月,美國在川普總統領導下,將開啟核能復興新時代。歷經數十年停滯與反應爐關閉後,川普為核能創新指明道路,於5月23日簽署了行政命令 (下稱《命令》),要求快速部署先進核技術以支持國家安全目標,包括為人工智慧(AI)計算基礎設施和國家安全設施供電。該《命令》指示陸軍部長制定建設計劃,在三年內於國內軍事基地建造並運作一座核反應堆;並要求能源部長將位於能源部設施內或與其協作運行的AI數據中心指定為關鍵國防設施,並將其供電核反應堆列為國防關鍵電力基礎設施;《命令》同時允許在能源部實驗室進行反應爐設計測試,為聯邦土地上的核設施建設掃清障礙以保障國家安全與經濟安全,並透過要求核能管理委員會及時作出許可審批以破除監管壁壘。

2025年鋰離子電池及回收市場預測

隨著全球電動汽車(EV)日益普及,帶動供電的鋰離子電池市場規模顯著成長。雖然鋰離子電池技術的進步和電池材料價格下降,有助於鋰離子電池應用範圍持續擴大,但地緣政治的威脅及供應鏈中斷的風險,讓鋰離子電池回收行業成為全球創新和經濟轉型專注的焦點。

根據MarketsandMarkets預測,2024年全球鋰離子電池材料市場價值為419.3億美元,預計到2029年將達到1209.2億美元,2024年至2029年的複合年成長率為23.6%。鋰離子電池具有循環壽命長、結構輕、能量密度高等特性,是電動車、再生能源儲存設備以及筆記型電腦和智慧型手機的首選解決方案。鋰離子電池根據應用,可分為汽車、消費...

再生能源政策跳票,台灣能源發展危機四伏

溫室氣體效應導致氣候變遷,已經被公認為人類所面臨最大的危機,減少碳排達到碳中和或零碳排,已是無法迴避的挑戰。環顧國際現況,美國、德國、日本正在檢討能源政策是否轉向;而自從蔡英文政府2016年執政以來,減碳及廢核便成為台灣能源轉型的目標,也讓台灣成為目前全球唯一還在堅守非核家園的國家。然而,再生能源政策已階段性跳票並延期到2026年,要取代煤炭發電的天然氣價格又一直飆升、核能現在又不是選項,政府不得不正視台灣能源發展正面臨迫切的危機......

先來看看政府的能源轉型政策。國發會在2022年3月底公布台灣2050年淨零排放路徑,提出再生能源發電占總發電量達到60~70%目標,並搭配9~...

落實漁電共生的環社檢核機制,法律問題如何解套?

民國(下同)98年「再生能源發展條例」公布,政府開始實施「保證收購」20年之「躉購費率」制度,自此之後,太陽光電在台灣開始快速發展。但因過去太陽光電開發案的環評標準過於寬鬆,公民團體近兩年開始積極推動「漁電共生」環境與社會檢核,雖然此概念立意良善,若要在台灣真正落實,仍有諸多法律層面的問題待解決…

依據經濟部能源局全國電力資源供需報告(108/109年度),109年太陽光電裝置容量為582萬瓩,已占台灣全國總發電設備裝置容量5751萬瓩的10.1%。由於太陽光電在發電時不排放溫室氣體,有助於減緩全球氣候變遷,在台灣能源轉型的路徑中,扮演了重要的角色。

太陽光電電廠的施工...

理想豐滿,現實骨感?從台灣發電占比看我國能源政策

為達2025年邁向非核家園目標,我國政府於2016年9月即開始推動新能源政策 —「啟動能源轉型與電業改革,帶動自主綠能產業發展。」回想當年推動新能源政策之初,行政院指出新能源政策之核心在於「能源轉型與電業改革以長短期策略相互搭配,確保電力供應;同時積極推動節約能源及擴大再生能源發展,全面推動包括節能、創能、儲能及智慧系統整合等措施,希望帶動新興綠能產業發展與促進綠色就業,引領產業與全民共同朝非核家園邁進。」從推動新能源政策開始到核四商轉公投於2021年底落幕,迄今歷經6年,全球的能源、經濟、環境、技術都已歷經翻天覆地的變化,像是中美貿易戰、COVID疫情、俄烏戰爭…等等,全球各國皆受影響,無一...

台灣最大的能源危機不是跳電,而是跳票!

台灣最大的能源危機不是跳電,而是跳票!

北美智權報316期《能源系列報導》再生能源政策跳票,台灣能源發展危機四伏 一文揭示了一些台灣現存及潛在的能源危機,簡言之,就是卡在台灣新能源政策的兩大目標「非核」及「展綠」,因後者發展不如預期,而導致缺電的隱憂,而且問題比想像中嚴重。政府原本的如意算盤是積極發展綠電,希望以綠電發電量的成長來彌補廢核後減少的發電量;然而,綠電的發展進度並不如理想,就今年年初時經濟部長王美花已預告2025年再生能源達整體發電量20%的目標會跳票,現在下修至15%,並預估在2026年的10月左右才有望達成20%之目標。但以目前綠能發展的進度,支票能否如期兌現也打上一大問...