用中文到歐盟註冊商標,歐洲人看不懂中文,讀不出這個商標,也記不住這個商標,這樣的商標還具有識別性嗎?2022年10月歐盟普通法院做出Castel Frères v EUIPO案判決,對於歐盟最大酒商卡斯特酒莊所註冊的「卡斯特」中文商標,認為法國人看不懂,在酒瓶上只是一種裝飾圖案,最後廢止該商標……

中國「卡斯特」商標戰

法國葡萄酒生產商卡斯特酒莊(Castel Frères,以下簡稱卡斯特酒莊),不但是法國最大酒商,也是歐洲最大酒商。在中國,其與煙台張裕公司合作代理進口,並使用「張裕卡斯特」為名進行銷售,但卻沒有註冊商標。

其中譯名「卡斯特」,在中國大陸卻被他人註冊為商標,目前由商人李道之與上海卡斯特酒業公司持有。

2009年起,李道之在中國提告卡斯特酒莊及其中國代理商,到2016年打到中華人民共和國最高法院,三審均判決卡斯特酒莊使用「卡斯特」字眼侵害了李道之的商標。為此,卡斯特酒莊在2013年時,將中文的音譯,全面改為「卡思黛樂」。

進一步到歐盟主張撤銷卡斯特商標

卡斯特酒莊在2008年時向歐盟智財局申請註冊了一圖形商標,將Castel的中文漢字「卡斯特」註冊為商標,指定使用於靜態葡萄酒(still wine)。

2018年5月,李道之擁有的上海卡斯特酒業的前身,上海的班提(Panati)酒業,向歐盟智財局請求廢止卡斯特酒莊擁有的中文字「卡斯特」這個商標。主張廢止的理由是,該商標已經連續五年以上沒有真正使用[1]。

2020年4月,歐盟智財局撤銷部門決定廢止該商標。卡斯特酒莊提起救濟,2021年3月,歐盟智財局救濟委員會做出決定,認為卡斯特酒莊實際使用的商標與系爭的「卡斯特」商標有所不同,已經改變了「卡斯特」商標的識別性,故支持廢止該商標[2]。

卡斯特酒莊不服,上訴到歐盟普通法院。歐盟普通法院於2022年10月19日做出判決,仍判決卡斯特酒裝敗訴。

商標需保持原識別性才算是使用原商標

歐盟商標規章第18條(1)要求商標需在註冊後五年內使用;而第18條(1)(a)規定,下列情形亦構成商標之使用:「(a)使用有部分元素與原註冊商標不同,但未改變已註冊歐盟商標識別性,不論該商標之使用樣態是否已依商標權人的名義註冊;…」[3]。

也就是說,實際使用商標若與註冊商標不完全一致,但仍須保持原註冊商標的識別性。這與台灣商標法第64條講的「依社會一般通念並不失其同一性者」不一樣,重點在於相關消費者對該商標認知的識別性是否有改變。

相關公眾之範圍

歐盟智財局救濟委員會認為,葡萄酒的相關公眾(relevant public),就是一般大眾(general public)。但法國的一般大眾,沒辦法唸出該商標的中文「卡斯特」,因而無法記憶。由於「卡斯特」在整個酒瓶上和其他英文標誌合併使用,會被認為沒有意義、抽象符號,或是裝飾性元素,故識別性低於一般商標的識別性[4]。

卡斯特酒莊主張,相關公眾的消費者,應該限於在法國的60萬華人消費者。因為有使用中文卡斯特商標的酒,只會在法國的中國餐館銷售,因此會看到這款酒瓶的消費者,多數能講中文或瞭解中文;故這些消費者會將酒瓶上的「卡斯特」看作商品來源之指示,而非單純的裝飾[5]。

但法院認為,從該商標註冊說明,看不出只鎖定特定的華人消費者[6],且該款印有中文「卡斯特」的酒瓶,並非真的只在中國餐館銷售,也在其他通路販賣[7]。而且就算在中國餐館,該款產品也會賣給不會講中文的消費者[8]。既然該商標指定使用於「靜態葡萄酒」,沒有特別限定,那麼相關公眾應該指一般大眾[9]。

實際使用的商標

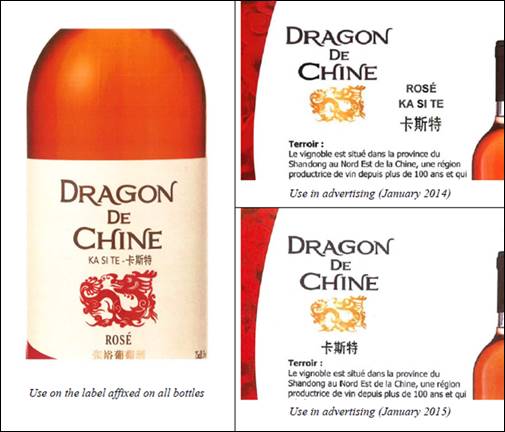

圖2為該款酒瓶上印的整組商標圖案,酒瓶上合併使用多個文字與圖案。救濟委員會認為,在這整組圖案中,最具識別性、主要部分的文字,為「dragon de chine」,以及龍的圖案,因而這樣的使用下,改變了原註冊商標的識別性[10]。

救濟委員會認為,批發商在銷售這款酒的發票上寫的「KASITE wine」,和卡斯特酒莊賣這款酒給批發商的發票上寫的「KASITE wine」,指的就是這款印有「Dragon de Chine KASITE」的葡萄酒。此外,卡斯特酒莊從沒單獨使用過「卡斯特」於酒瓶上,總是與「dragon de chine」或「kasite」和龍圖案合併使用。如此的使用方式,已經改變了「卡斯特」商標的識別性[11]

法院支持救濟委員會看法,認為在整組商標圖案中,中文字「卡斯特」總是比較小,而其他英文字比較大。由於「Dragon de Chine」字非常大,是整組商標中最醒目的主要部分。因而,消費者容易將這三個中文字看成是一個裝飾性元素,而非產品來源之指示[12]。

法院認為,卡斯特酒莊實際使用的整組商標圖案,有下圖所示的四種方式(如圖3)。這四種方式,與原註冊的「卡斯特」商標,不算具有實質同一性[13]。

卡斯特酒莊主張,法院認為在整組商標中,消費者不會注意到「卡斯特」這三個字,是立基於一個前提,就是他們不會讀中文。卡斯特再次主張,相關公眾的範圍,應該限於在法國的60萬華人,而非一般大眾[14]。

但法院除了強調,救濟委員會對這個前提的認定並沒有錯誤。且就算分消費者可以讀出這三個中文字,在整組商標圖案中,最醒目的主要部分仍然是「Dragon de Chine」和龍圖案,故此合併使用,也仍然改變了原註冊商標「卡斯特」的識別性[15]。

因為歐盟商標規章第18條(1)(a)規定,商標實際使用若有改變,不能改變其識別性;故歐盟普通法院支持救濟委員會決定,認為該商標識別性已經改變,故廢止該商標。

啟發

這個案例似乎意味著,在外國註冊「中文商標」,因外國人不會讀中文,最後會被廢止?倒也未必。這個案例同時出現了幾個條件,才導致此結果。

1.註冊中文字做為商標時,沒有指定是特別賣給華人的商品,則「相關公眾」的範圍會被放大到「一般公眾」。而一般外國人因為不會閱讀中文,導致該中文商標被認為屬於裝飾圖案。

2.商標權人使用時只是將中文商標附帶使用於外文字商標旁,成為附屬角色,故被認為「改變了該中文商標的識別性」。

由於上述二個條件,導致歐盟法院認為該註冊商標沒有被使用,最後被廢止。

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

|