1980年通過的《Bayh-Dole法案》(拜杜法案) 長期以來被視為美國創新的制度基石,從學術實驗室到矽谷新創,從癌症早篩到太空淨水,數十年的制度設計點燃了無數發明家的火花,促成無數科研成果轉化為推動社會與產業變革的力量。如今,川普政府於2025年8月再次祭出 Bayh-Dole 的「march-in」機制 ─ 逼近哈佛大學,要求檢視其聯邦資助研究所衍生的專利是否符合公開揭示與美國製造等法規要求,否則可能接管或重新授權這些價值達數億美元專利資產[1]。此一舉動凸顯了 Bayh-Dole 法案在政治與學術間的張力。

今年6月最新發布的《2025年美國創新面貌報告》(Faces of American Innovation Report)回顧了這項法案的歷史背景,並透過5位創新者的故事,展現制度如何推動科技落地與社會進步。對台灣而言,這不僅是美國的故事,更是一面鏡子:我們如何從「科研強國」邁向「創新強國」,正是下一階段的關鍵挑戰。

一場跨黨派奇蹟:Bayh-Dole法案如何改變世界

1970年代的美國,正陷入工業衰退與「鐵鏽帶」困境。雖然政府資助了龐大的科研計畫,但成果往往被鎖在檔案櫃裡。當時的規定是:聯邦資助的研究專利權歸政府所有,任何公司都能申請授權,結果反而削弱了投資誘因。近三萬件專利中,只有不到5%獲得進一步開發[2]。

印第安納州參議員 Birch Bayh 與堪薩斯州參議員 Bob Dole 認識到問題癥結,跨越黨派合作推動改革。最終通過的《Bayh-Dole法案》允許大學、非營利機構與中小企業保有其政府資助研究成果的專利權,並可對外授權或成立新創。這不僅創造了知識商品化的誘因,也讓專利收益回流研究本身,形成良性循環[3]。

美國國會於1980年通過了Bayh-Dole法案,正式名稱為1980年大學與小型企業專利程序法 (University and Small Business Patent Procedures Act of 1980, 35 U.S.C. 200 et seq.)。隨著專利擁有權的確立,商業化的動力也隨之而來。2021 年 9 月,Bayh-Dole 聯盟執行董事 Joseph Allen 的報告指出,Bayh-Dole 法案支持了 600 萬個工作機會,促成了 15,000 間新創公司成立,並為美國經濟產出貢獻了 1.7 兆美元[4]。

此外,Information Technology & Innovation Foundation的研究報告《The Bayh-Dole Act’s Role in Stimulating University-Led Regional Economic Growth》也指出,從 1996 年到 2020 年,美國大學的學術技術移轉產生了 55.4 萬項發明揭露、14.1 萬項美國專利授權,以及 1.8 萬家新創公司成立,並對美國的整體工業產出貢獻了 1.9 兆美元。

該報告指出,在美國,平均每天有 3 家新創公司和 2 項新產品誕生,這些都是源自於大學發明被商業化的結果,而這在某種程度上要歸功於《Bayh-Dole 法案》。值得一提的是,學術技術移轉在生命科學領域的影響尤其強大。從 1990 年到 2005 年,大學向創業型生命科學公司的智慧財產授權增加了十倍,並透過這個途徑產生了超過200項新藥與疫苗;美國國家衛生研究院(NIH)於2022 年即頒發了 58,368 筆補助金,總額達 333.4 億美元(詳見《FY 2022 By the Numbers: Extramural Grant Investments in Research》)。

綜上,Bayh-Dole 法案被譽為「重燃美國創新引擎的奇蹟法案」。

2025年美國創新面貌報告:5位創新者的故事

Jennifer Pagán:用紫外光淨化地球與太空的水

Jennifer Pagán 從小喜歡「不照規矩做實驗」。她在北卡羅來納大學夏洛特分校完成博士研究後,致力於開發利用 UV-C LED 的水淨化技術,以取代傳統含汞燈具。這項技術不僅安全、快速,還能有效破壞病原體DNA,避免傳染病流行。

在Bayh-Dole制度支持下,她的成果成功授權給新創公司,並進一步創立 AquiSense[5]。十年後,該公司成為全球UV-C LED領域的領導者,技術應用遍及全球:從烏干達的太陽能淨水系統,到南極水耕農場,甚至延伸至國際太空站,為太空人提供潔淨飲水。

Pagán的故事揭示:當制度提供資金、專利與市場支持時,一位工程師的好奇心可以改變全球公共衛生。

James Dahlberg:好奇心推動癌症早篩技術

來自威斯康辛大學的生化學家 James Dahlberg,因為對「DNA異常折疊結構」的好奇,意外發現新的酵素反應機制。這項成果透過Wisconsin Alumni Research Foundation(WARF)獲得專利,並授權給新創 Third Wave Technologies[6]。

該公司利用此技術開發出更準確、快速的基因檢測,尤其在人類乳突病毒(HPV)檢測上取得突破,最終以5.8億美元被併購。此後,技術也被Exact Sciences應用於 Cologuard居家大腸癌篩檢,至今已讓超過1,900萬人受益,並偵測出52萬例癌前病變。

Dahlberg的例子證明,偶然的基礎科學突破,若能結合專利保護與創投資金,就能轉化為影響數百萬人的臨床工具。

Christina Wildfire:用微波將廢棄塑膠變能源

工程師 Christina Wildfire 原本對「工程師是什麼」一無所知,卻因獲得STEM獎學金踏入這條道路。她在美國能源部國家能源技術實驗室(NETL)開展研究,發現利用微波能量可以觸發化學反應,將塑膠垃圾、二氧化碳轉化為氫氣與碳奈米管。

催生這項突破的NETL「微波化學中心」,已與新創 Cecilia Energy [7]合作,開發醫院塑膠廢棄物回收系統,不僅能產生氫氣作為後備能源,還能生產具商業價值的碳材料。如今,該技術甚至被NASA納入「登月 — 火星計畫」(Moon to Mars

Program),以應對太空長程任務的資源循環需求。

Wildfire的故事展現了Bayh-Dole法案的另一面:當聯邦實驗室成果能與新創合作,便能把早期研究快速推向市場。

Vinit Nijhawan:讓學術創新走向波士頓創投市場

來自加拿大的企業家 Vinit Nijhawan,在波士頓大學擔任技術轉移辦公室主任期間,提出「最大化碰撞、最小化摩擦」 (maximize collisions, minimize friction) 的理念。他舉辦「Tech, Drugs and Rock’n’Roll」等活動,讓校園研發與創投、產業建立交流。結果在短短六年內,波士頓大學孵化了8家新創,募資超過3.5億美元。

其中最著名的是 Beta Bionics[8],開發人工胰臟,造福糖尿病患者,甚至讓創辦人的兒子受益。後來,Nijhawan轉至麻州公營創投機構MassVentures,專注投資大學衍生的新創,已促成超過27家早期公司,創造一萬個就業機會。

他象徵著「制度+企業家精神」的融合,將學術成果轉化為地區經濟與公共健康的驅動力。

Mark Rohrbaugh:在壓力下守護Bayh-Dole制度的公僕

在美國國家衛生研究院 (National Institutes of Health, NIH) 工作的 Mark Rohrbaugh,是Bayh-Dole「行使權」爭議中的關鍵人物。根據法案,政府可在特殊情況下「介入」授權(march-in rights),但並非用來壓低藥價。面對國會、媒體與社會運動的巨大壓力,Rohrbaugh堅守法條本意,拒絕將其作為藥價控制工具。

他深知,一旦破壞專利制度的穩定性,將使企業卻步,阻礙藥物開發。實際上,NIH研發成果已催生出超過364項FDA核准藥物與疫苗,包括HPV疫苗、HIV療法及多項癌症治療。這些突破若無Bayh-Dole的制度保障與堅守,恐怕無法問世。

小結:制度與人物共塑的美國創新精神

《2025年美國創新面貌報告》不僅回顧Bayh-Dole法案45年來的制度影響,更透過五位代表性人物,展示了從大學實驗室到全球市場的不同路徑。這些故事凸顯了幾個核心訊息:

- 專利制度的重要性 — 沒有IP保護,就無法吸引資本承擔早期風險。

- 跨界合作的力量 — 學研單位與新創公司緊密結合,才能將科研成果轉化為商業解決方案。

- 制度需要守護 — 若失去Bayh-Dole所營造的穩定環境,創新鏈條將受阻,醫療與科技成果也難以持續惠及大眾。

在全球競爭日益加劇的今天,美國的經驗提醒人們:真正推動創新的,不僅是科研人才本身,更是能支撐他們發揮的法律制度與資本環境。Bayh-Dole的45週年不僅是制度的成功,更是無數發明家、科學家、創業者與公僕共同書寫的創新篇章。

台灣啟示篇:從 Bayh-Dole 看我國技術移轉與產業化挑戰

台灣的現況:技術能量強,但落地不足

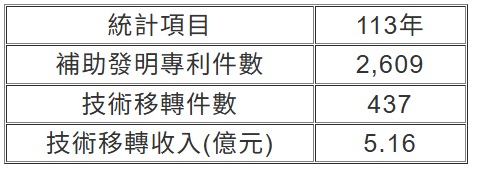

台灣在全球科技創新上扮演關鍵角色,尤其在半導體、ICT、生醫材料等領域具備世界級研發能量。然而,根據國科會與科技部歷年資料顯示,雖然我國學研單位每年產出大量專利與研究成果,但真正成功轉化為市場商品或產業應用的比例,卻仍顯偏低。許多專利僅止於申請階段,最終未能成為商品或新創公司的核心資產。

相較之下,美國在 Bayh-Dole 制度下,建立了從「研究 → 專利 → 授權 → 新創 → 產業」的完整路徑,確保聯邦政府資助的科研成果能真正造福社會與經濟。台灣目前的「產學合作」、「技術移轉中心」雖有推動,但在市場化、資金引入及風險承擔上,仍有明顯落差。

啟示一:專利激勵與授權彈性

Bayh-Dole 之所以成功,關鍵在於它讓研究機構與發明人能「擁有並授權」專利,享有合理分潤,進而吸引外部資本投入。反觀台灣,許多研究單位仍偏向「申請專利即算績效」,但後續缺乏授權與商品化誘因。若能仿效 Bayh-Dole,增加研究人員在專利授權後的分紅比例,或鼓勵大學成立專責投資基金,將能提升研究人員參與產業化的動力。

啟示二:創新生態需「橋梁角色」

在美國,技術移轉辦公室(TTO)與創投基金形成關鍵橋梁,推動了 Pagán、Dahlberg 與 Wildfire 等案例的商業化。台灣目前各大學與法人單位亦設有產學合作處,但常受限於編制、人力及資金,對市場與創投生態的連結仍不足。台灣若要加速科研成果落地,應考慮由政府與民間共同設立「技術商品化基金」,並讓熟悉產業與資本的專業經理人進駐,減少研究與市場間的落差。

啟示三:制度穩定性與投資信任

Mark Rohrbaugh 的故事提醒我們:一旦政府隨意干預專利授權或以行政手段改變規則,將嚴重打擊投資人信心。台灣目前在醫藥品定價、專利年限延伸、技術授權條件等領域,仍有較多政策不確定性。若要吸引長期資金投入,必須提供穩定且可預期的智慧財產制度環境,讓企業敢於承擔研發與臨床試驗的巨大風險。

結語:從「科研強國」走向「創新強國」

Bayh-Dole 法案帶來的最大啟示在於:科研價值必須透過制度設計與市場機制,才能轉化為社會價值與經濟效益。台灣擁有頂尖科研能量與完整產業鏈,但若不能在技術移轉、創投引導與制度穩定上補足缺口,將難以複製美國的創新奇蹟。

因此,若台灣希望從「科研強國」邁向「創新強國」,必須打造屬於自己的 Bayh-Dole 模式:讓大學與研究機構成為新創搖籃,讓專利制度成為投資人信任的基石,並讓科研成果真正走出實驗室,成為改變社會與產業的力量。

備註:

[1] 《川普政府發動聯邦補助改革 哈佛專利權恐遭接管》;李淑蓮╱北美智權報,2025 年 8 月 19 日

[2] Bayh–Dole Act/History; Wikimedia,最後參閱時間為2025年8月25日

[3] 同備註2

[4] After 43 Years The Bayh-Dole Act Still Reigns Over US Government Funded Innovations; Brandon R. Theiss, Douglas J. Bucklin, Ph.D., Volpe Koenig, 07.13.2023

[6] Third Wave Technologies – Company Profile

[7] https://www.ceciliaenergy.com/

[8] https://www.betabionics.com/

參考資料:

1. Bayh–Dole Act/History; Wikimedia,最後參閱時間為2025年8月25日

2. 《2025 FACES OF AMERICAN INNOVATION》, Bayh-Dole Coalition, 2025年6月