看到此篇的標題,讀者可能會覺得很奇怪:為什麼要加上一個問號?

北美智權報在過去刊期中,曾經做過不少不同技術領域的專利調查報導,當中許多高新科技,包括5G、6G、AI、稀土、第3代半導體……等等,中國在專利數量上都位居榜首;這次調查量子科技專利,看完初步資料時,發現中國在此領域的專利數居然又是排行第一,不禁驚訝的置疑。另一方面,提到中國在某些領域專利數量居首時,都有不少人置疑:「數量多不代表什麼,品質又如何?」因此,標題加上問號的第二個目的,是置疑中國在量子科技專利布局方面除了數量第一名外,品質是不是也同樣No.1?

為了寫這篇調查報導,筆者查閱了幾份近年的量子科技專利調查報告,發現中國雖然在整體量子科技專利數量上遙遙領先,但在一些個別領域中,仍有很大的成長空間。像在量子運算(Quantum Computing)的領域,美國專利量大大超越排行第二的日本(14%)及排行第三的中國(12%),以占比43%高據榜首。[1]另外,在太空量子科技專利的領域,中國與美國可以說是在伯仲之間,美國略勝一籌,但中國在短期內有望超越。[2][3]

分類介紹

據Relecura Technologies Pvt. Ltd.於2021年出版的專利調查報告「Quantum Technologies: A Review of the Patent Landscape」(下稱《報告》)指出,一些專家將量子技術分為兩個世代。第一代包括基於量子力學原理工作的晶體管、雷射激光等;第二代包括量子電腦、量子通信等。本文要介紹的《報告》都是關於第二代量子技術的。

量子技術是一個總稱,其涵蓋的技術領域很廣,且每天都在尋找新的應用。隨著大數據分析和機器學習的進步,我們可以比較輕鬆的全面分析量子技術的專利佈局。《報告》審視了過去五年內 (2015-2020)在量子科技領域提交的 44,394 件專利,這些專利是利用 Relecura 專利數據庫的綜合查詢獲取的。

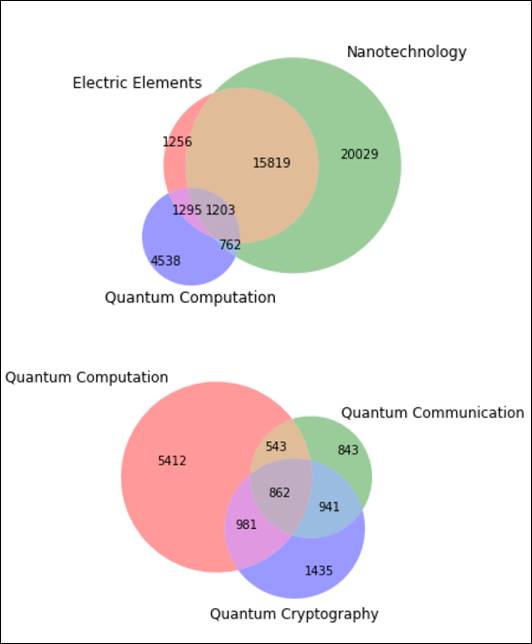

《報告》將量子科技的重要技術分3大類,分別為(1)奈米科技:量子點(quantum dot)、(2)量子運算:量子退火技術(Quantum Annealing)、錯誤校正(Error Correction)、以及(3)量子密碼學:量子密鑰分發(Quantum Key Distribution)。另外有2個技術領域:超導體器件及量子傳感也被納入討論。從圖1可見,很多專利覆蓋2種或2種以上的技術領域。其中,大部分的專利落在奈米科技和電氣元件領域;而量子運算、量子通信和量子密碼學則是幾乎每2個領域之間都有對稱的重疊面積。

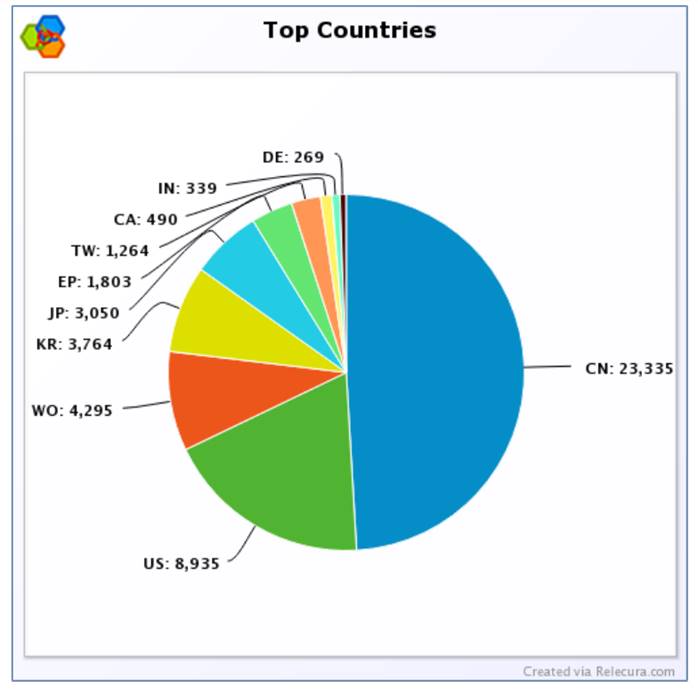

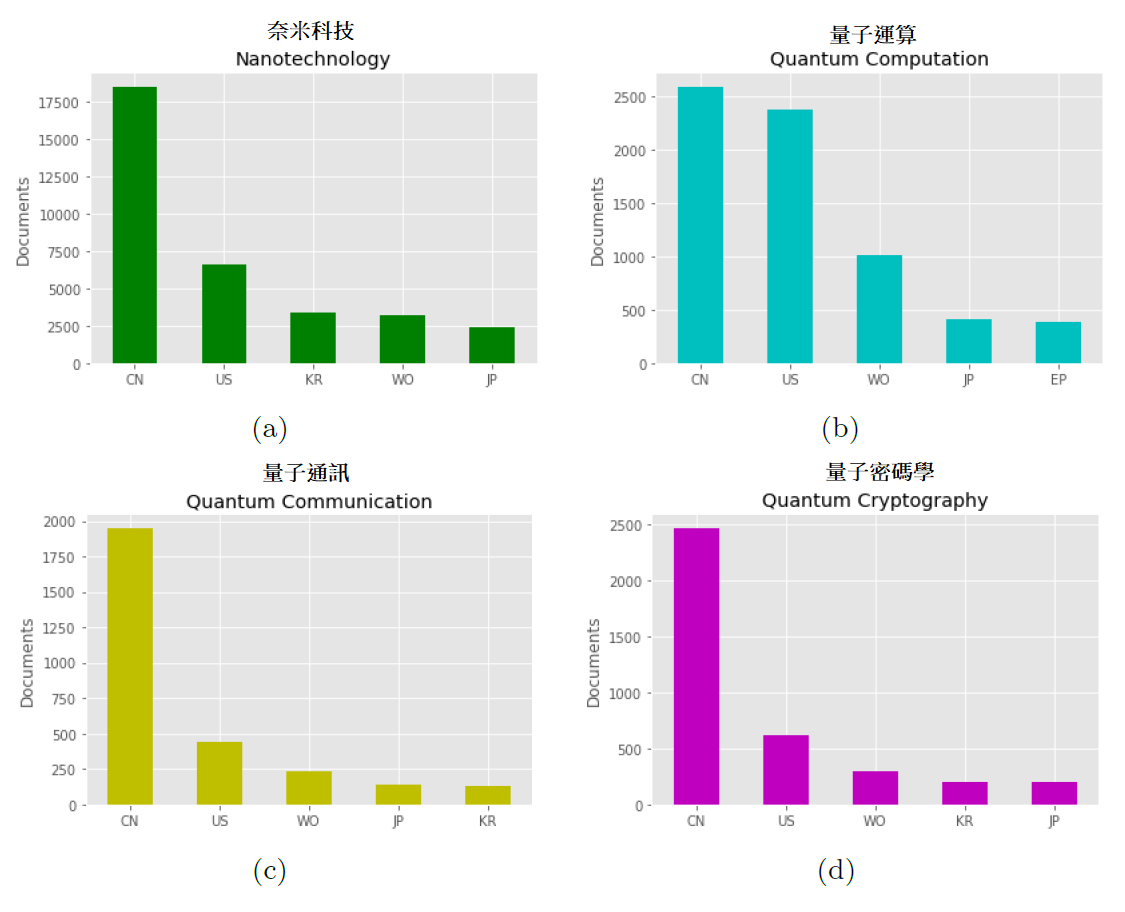

國家排名

《報告》顯示,截至2020年底,中國在量子技術的專利數量占主導地位,除了量子運算外,在其餘每一領域中所擁有的專利數量都是排名第2的美國的數倍。雖然在量子運算的領域,美國及中國只差數百件專利,但中國仍是該領域的榜首。(見圖3)

專利品質調查

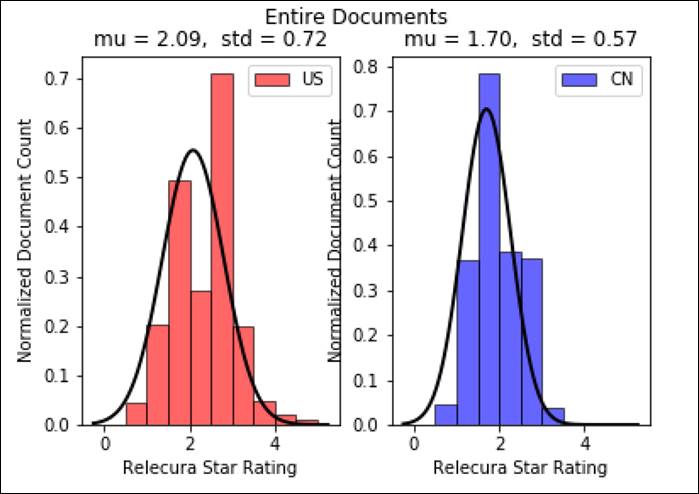

文章一開始提到,除了專利數量外,專利品質也很重要。因此《報告》採用了Relecura 星級評級(star ratings)來對所有統計的專利作出評分,這是一種客製化的評分系統,它考慮了關鍵專利參數,如前向和後向引用、地理位置和專利家族價值等。評分範圍從 0 到 5,增量為 0.5。結果發現中國專利的最高評分為 3.5,而美國的專利最高評分為5。星級的《報告》正態分佈可見圖4。

《報告》指出,由此可以證明美國專利更具價值。大約 68%的正態分佈集中在與平均值的標準差距離內。美國專利為 1.37 至 2.81,中國為 1.13 至 2.27。決定專利重要性的關鍵因素之一源自其前向引用。分類中的 8,935 件美國專利佔 71,755 次前向引用,而 23,360 件中國專利中只有 44,612 次前向引用。

表1是這次量子科技專利調查中,引證數前20件專利。其中排名17是台積電的專利,不過是用美國公司名義申請的美國專利。

| 編號 | 公開號 | 標題 | 引證數 | PageRank x 108 | 國家碼 | Assignee |

| 1 | US9199842B2 | Quantum dot films, lighting devices, and lighting methods | 700 | 124623 | US | Nanosys Inc |

| 2 | US9037247B2 | Non-invasive treatment of bronchial constriction | 301 | 106395 | US | ElectroCore LLC |

| 3 | US9049010B2 | Portable data encryption device with configurable security functionality and method for file encryption | 297 | 104505 | US | Spyrus Inc |

| 4 | US9000353B2 | Light absorption and filtering properties of vertically oriented semiconductor nano wires | 527 | 98960 | US | Harvard College, Zena Technologies Inc |

| 5 | US9430078B2 | Printed force sensor within a touch screen | 291 | 95658 | US | Google Technology Holdings LLC |

| 6 | US9019595B2 | Resonator-enhanced optoelectronic devices and methods of making same | 497 | 89690 | US | VerLASE TECHNOLOGIES LLC |

| 7 | US9115348B2 | Endoribonuclease compositions and methods of use thereof | 351 | 88545 | US | University of California |

| 8 | US10000788B2 | Rapid and sensitive detection of molecules | 254 | 85708 | US | First Light Diagnostics Inc. |

| 9 | US9899123B2 | Nanowires-based transparent conductors | 255 | 84708 | US | Cambrios Film Solutions Corp |

| 10 | US9666702B2 | Advanced heterojunction devices and methods of manufacturing advanced heterojunction devices | 342 | 81985 | US | — |

| 11 | US10572684B2 | Systems and methods for enforcing centralized privacy controls in de-centralized systems | 223 | 77716 | US | ANONOS Inc. |

| 12 | US8927968B2 | Accurate control of distance between suspended semiconductor nanowires and substrate surface | 217 | 75789 | US | Global Foundries US Inc. |

| 13 | US9457139B2 | Kits for systems and methods using acoustic radiation pressure | 186 | 62477 | US | Life Technologies Corp |

| 14 | US9178123B2 | Light emitting device reflective bank structure | 337 | 59275 | US | Apple Inc. |

| 15 | US9232618B2 | Up and down conversion systems for production of emitted light from various energy sources including radio frequency, microwave energy and magnetic induction sources for upconversion | 178 | 58059 | US | Immunolight LLC Duke University |

| 16 | US8932940B2 | Vertical group III-V nanowires on si, heterostructures, flexible arrays and fabrication | 210 | 56184 | US | University of California |

| 17 | US9006704B2 | Magnetic element with improved out-of-plane anisotropy for spintronic applications | 248 | 53328 | US | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd |

| 18 | WO2009039854A8 | MHC multimers in tuberculosis diagnostics, vaccine and therapeutics | 145 | 51330 | WO | — |

| 19 | US9590089B2 | Variable gate width for gate all-around transistors | 162 | 50451 | US | Sony Corp |

| 20 | KR101635835B1 | Coating method with colloidal graphine oxides | 140 | 49776 | KR | — |

表1. 量子科技專利調查中,引證數前20件專利(以PageRank排行);資料來源:Quantum Technologies: A Review of the Patent Landscape,Mathew Alex, Relecura Technologies Pvt. Ltd.,February 10, 2021

專利權人排名

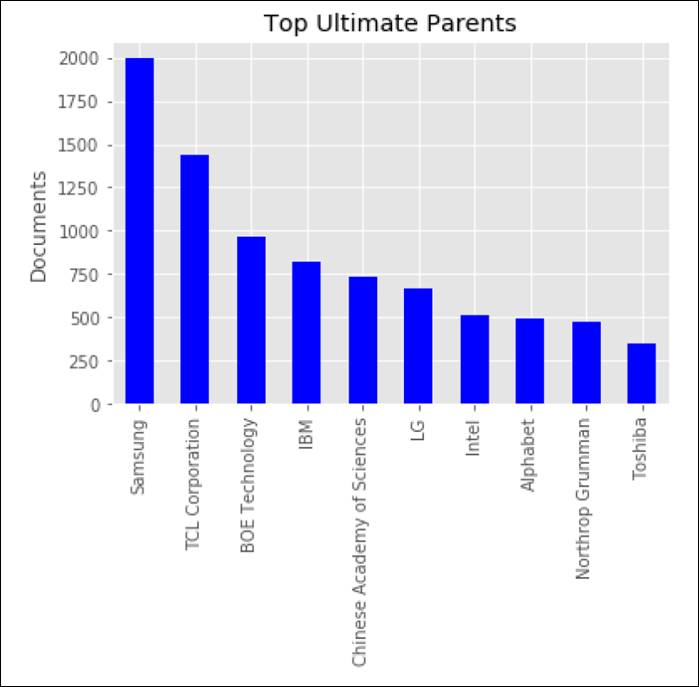

在整個量子科技專利統計中, 排名比較高的多是大企業,不管是技術研發或是產品開發都相當多樣化。在前十大專利權人中,美國公司有4家(Alphabet、IBM、Intel 及Northrop Grumman),3 家中國公司(京東方、中科院和 TCL),2 家韓國公司(三星和 LG),以及 1 家日本公司(東芝)。

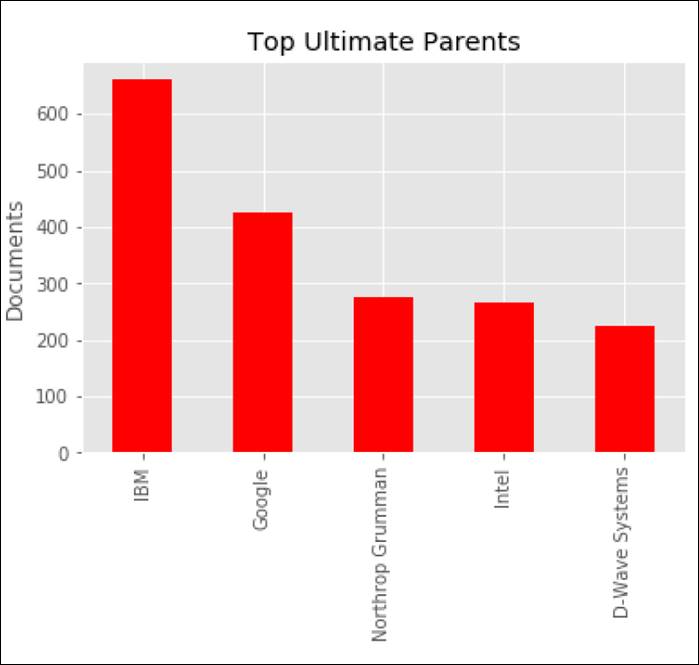

其中美國公司的技術幾乎集中在量子運算上,從他們對半導體行業的大量投資到奈米技術的研發投入可見一斑。 Alphabet 的 505 件專利中的435 件和 IBM 876 件專利中的 700 件屬於量子運算。至於Intel也擁有459件奈米技術專利和 280 件量子運算專利;值得一提的是,Intel正與荷蘭的QuTech 合作構建量子處理器。此外,Northrop Grumman是世界上最大的國防技術供應商之一,也是著名的 B-2 隱形轟炸機的製造商,該公司正積極探索新的顛覆性量子技術,其專利組合集中在量子運算(283 件專利)和超導器件(388件專利)。

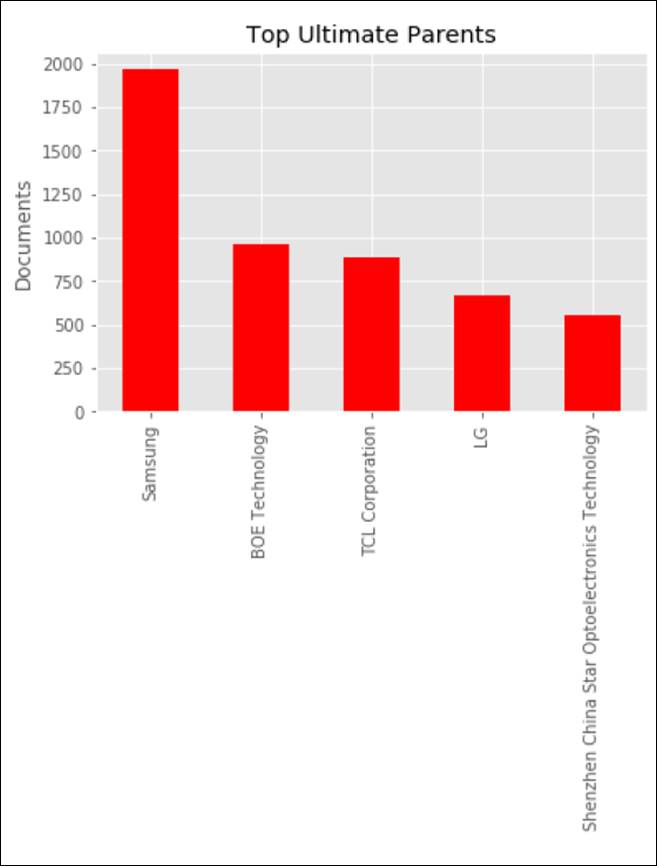

在中國的部分,TCL 公司(於2016 年至 2020 年為blackberry黑莓手機的製造商)主要生產手機顯示面板,在 QLED(704 件專利)和製造技術(528 件專利)方面申請了大量專利。京東方是全球最大的 LCD、OLED 和柔性顯示器(flexible displays)生產商之一,擁有434 件製造技術專利和 570 件QLED 專利。而中國科學院是前10大專利權人中唯一的學術機構,在量子技術方面分佈平均,幾乎在所有技術領域都擁有專利。

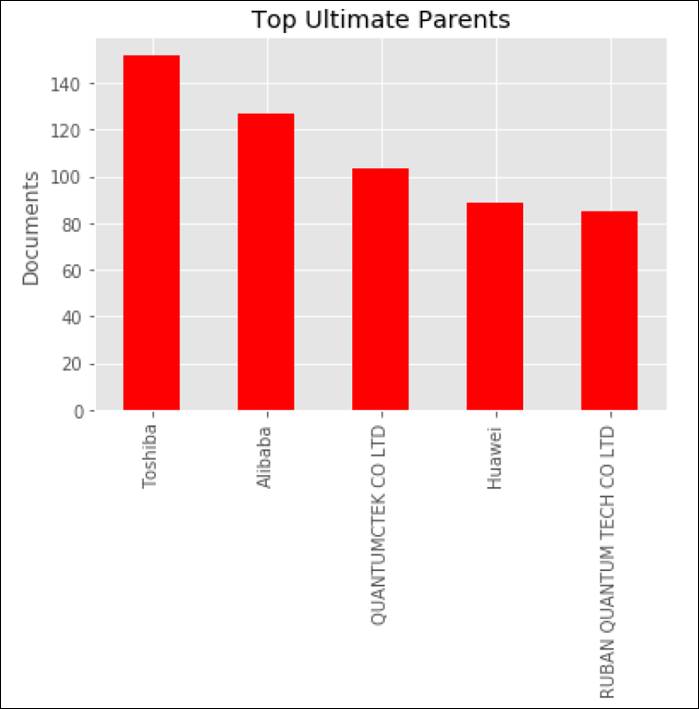

韓國LG 比較傾向於半導體設備和奈米技術,其主要業務是消費電子產品,而另一家韓國企業三星也顯示出類似的申請趨勢,幾乎所有的專利都屬於奈米技術。最後,儘管日本東芝以消費電子產品聞名,但其業務其實很多樣化,已涵蓋包括量子密碼學等 IT 解決方案;東芝在量子運算、通信和密碼學方面擁有數百件專利。

備註:

|