隨著減緩氣候變遷的意識逐漸提高,《格拉斯哥氣候協議》明確表述減少使用煤炭的計劃,並建立全球碳市場基本規則。國家發展委員會也在2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑策略總說明」,並將「碳捕捉、利用及封存」(Carbon Capture, Utilization and Storage;簡稱CCUS)列為十二項關鍵戰略的其中之一。本篇文章將摘要智慧財產局近日完成的「國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究」報告,協助台灣廠商了解「碳捕捉、利用及封存」相關技術的發展概況。

碳捕捉是指以各種方式從發電或工業生產中提取二氧化碳的技術,利用捕捉技術將二氧化碳從排放源中分離出來。由於二氧化碳捕捉後,後續須加以處理才有負碳效果,包括將碳再利用納入循環概念,或將二氧化碳進行封存。再利用資源化或經過濃縮及壓縮後輸送封存,可避免直接排放到大氣中,降低大氣中二氧化碳的濃度,因此「碳捕捉、利用及封存」為國際上公認最有效減少溫室氣體排放到大氣層的技術之一。

碳捕捉技術

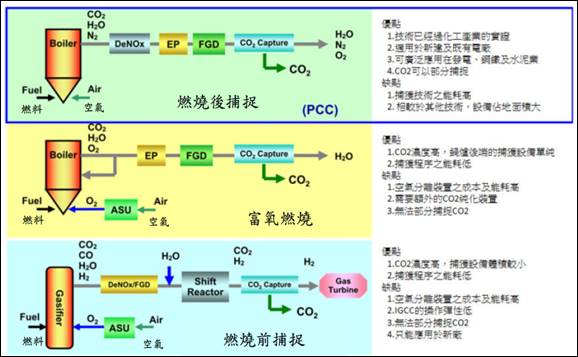

由於二氧化碳的捕捉占整體碳捕捉及封存技術(CCS)成本費用近三分之二,因此國際間主要以提高捕捉效率及規模,並降低碳捕捉成本為重點研發方向。二氧化碳捕捉的形式,依燃燒方式可區分為:「燃燒後捕捉」(Post combustion capture, PCC)、「燃燒前捕捉」(Pre-combustioncapture)及「富氧燃燒」(Oxy-fuel Firing),燃燒前捕捉與燃燒後捕捉技術較廣泛應用,其比例分別為40%、54%,富氧燃燒僅占6%,直接空氣捕捉則是尚未被應用[1]。

碳捕捉已發展出許多成熟技術,例如吸收、吸附、薄膜分離、低溫冷凝、生物固定、礦物化、水合物、超臨界處理、直接空氣捕捉、水轉化、電化學、富氧燃燒、鈣循環及化學循環等,以下將簡介吸收、吸附、薄膜分離等三種主要技術。

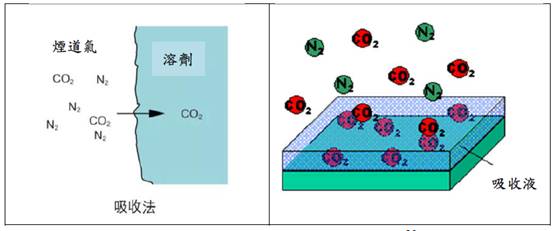

- 吸收技術:

吸收技術為根據溶液吸收與分離CO2的方式,可分為兩種:第一種為有隨著物理溶解的物理吸收法,另一種為吸收液中之化學物質與CO2產生化學反應的化學吸收法。

(1)物理吸收法:物理吸收法的原理為透過交替改變二氧化碳與有機吸收劑之間的操作壓力與溫度,以實現二氧化碳的吸收,並在吸收飽和之後採用壓力下降或常溫氣提,將二氧化碳分離以使吸收劑再生。然而,物理吸收法僅適合用於CO2分壓高的條件下實施,其在高壓及低溫下吸收時,吸收容量大,吸收劑用量少。

(2)化學吸收法:此方法為目前二氧化碳捕捉中最常使用的捕捉技術,並且已商業化,是以吸收劑與二氧化碳發生化學反應,並利用其逆反應進行吸收劑再生,以實現回收二氧化碳。

目前化學吸收法相較於物理吸收法更有效率,獲得較高的二氧化碳脫除率,適用於二氧化碳分壓低的處理氣體。

-

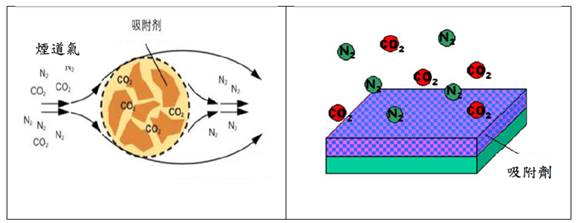

- 吸附技術:

吸附技術是指通過凡得瓦力(物理吸附)或強共價鍵合力(化學吸附)將CO2分子選擇性地吸收到另一種材料的表面上,從而實現富集CO2,這種能選擇性地吸附某種氣體分子的材料被稱為吸附劑。吸附了CO2的吸附劑可根據其吸附機理不同通過不同的手段再生,同時釋放出被吸附的CO2,實現迴圈再使用。

- 吸附技術:

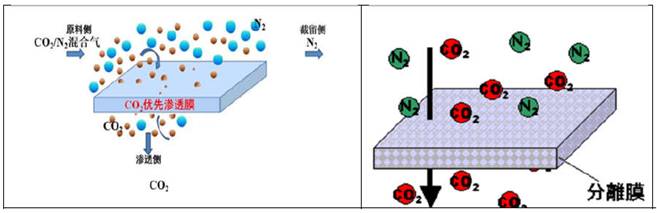

- 薄膜分離技術

薄膜分離技術為讓排放氣通過薄膜,選擇性地將二氧化碳與其他氣體分離,其原理為利用特殊製造的氣體分離膜與原料氣接觸,在膜兩側壓力差驅動下,氣體分子透過膜的現象,由於不同氣體分子透過膜的速率不同,滲透速率快的氣體在滲透側富集,而滲透速率慢的氣體則在原料側富集。薄膜分離技術主要優點是操作簡單,但缺點是薄膜耐久性差,且分離效率低,因此需要使用二段以上之薄膜分離程式,才能達到一定的分離效率。目前薄膜分離技術所使用之薄膜,依材質分類可包括:多孔性陶瓷、緻密性陶瓷、金屬膜的無機膜與高分子膜。

碳再利用技術簡介

將二氧化碳捕捉後的碳再利用(Carbon utilization,CO2U 或CU),為減少溫室氣體排放提供了巨大的潛力,大致可分為:直接利用、間接轉化及生物轉化等,涉及複雜多樣的技術和廣泛的應用。廣義來說,碳再利用潛在應用範圍非常大,包含許多不同途徑,二氧化碳可直接使用或「回收」,以生產具有經濟價值的產品或服務。由二氧化碳製成的產品可分為:建築材料、工業氣體及流體、燃料、聚合物、化學製品、新穎材料以及農業及食品等七大類。

碳再利用可進一步細分為六個技術類別,分別是直接利用、間接轉化—建材、間接轉化—化學品、間接轉化—聚合物、間接轉化—新穎碳材、及生物轉化。

| 1.直接利用 | 直接利用中最廣為人知的是激勵採油(Enhanced Oil Recovery,EOR),並已被廣泛利用,其他尚有食品保鮮、工業氣體、碳酸飲料、萃取劑、製冷劑、滅火器等用途。 |

| 2.間接轉化—建材 | 對於間接轉化–建材而言,二氧化碳可以多種礦物(如:方解石、菱鎂礦)或相關之工業廢棄物反應形成碳酸鹽礦物,除了可礦化封存,還可做為混凝土生產過程中的替代原料,或是用於固化、加工水泥。 |

| 3.間接轉化—化學品 | 對於化學品及燃料而言,透過能量的添加,二氧化碳可以轉化為有機化學品(甲醇、乙烯、胺基甲酸酯等),利用觸媒將二氧化碳轉化為甲醇,可以直接使用或是做為其他產品的原料,亦可轉化為碳基燃料(柴油、噴氣燃料、乙醇,甲烷或天然氣等),利用觸媒將二氧化碳轉化為甲烷。 |

| 4.間接轉化—聚合物 | 間接轉化除了可以生產小分子之化學品或燃料之外,亦可與其他單體共聚形成聚合物,即間接轉化–聚合物,有機催化二氧化碳和環氧化物共聚合成多種聚碳酸酯。 |

| 5.間接轉化—新穎碳材 | 間接轉化成新穎碳材相對而言為一種較新之技術,大致上來說,利用再生能源使二氧化碳轉化為奈米纖維、奈米碳管、石墨烯、奈米碳球、富勒烯等材料,使用太陽能熱電化學過程(STEP),在熔融鋰化碳酸鹽中使用廉價鋼電極將二氧化碳進行電解以高產率生產奈米纖維、奈米碳管等,可作為二次電池中的高性能儲能材料。 |

| 6.生物轉化 | 生物轉化主要在農林業和水產養殖系統中使用二氧化碳來種植和獲得生物質,如溫室栽培、有機農業等,直接以氣態形式用作溫室肥料,刺激植物生長而不需要更多的化學肥料投入,不僅能增進農業地力、解決環保問題,還可有效增加土壤碳儲存。 |

表1. 碳再利用之六大技術類別;資料來源:TIPO「國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究」

由於許多碳再利用技術並非大規模的實施,所以具體量測碳再利用中二氧化碳的減排程度是困難的,因此二氧化碳的再利用潛力將近似於二氧化碳的吸收潛力,其中,甲烷、尿素及醇(甲醇、乙醇)具有較高的二氧化碳吸收潛力。

基於二氧化碳的產品可以分為兩種,一者為高價值且市場容量低,另一者為低價值且市場容量高,欲達成高產品的價值與高市場容量是不可能的,高價值且市場容量低者多為二氧化碳衍生化學品,低價值且市場容量高者多為聚合物。

碳再利用真正目標是「避免二氧化碳」,而非僅僅是「使用二氧化碳」,即基於二氧化碳的新合成策略必須比現今量產的二氧化碳排放更少,最終的考量在於碳的生命週期評估(life cycle analyses,簡稱LCA),最主要的挑戰在於技術、成本及市場接受度,由於該研究領域尚未成熟,關於產品的潛在市場、氣候效益、額外效益以及使用或可能使用的二氧化碳量的現有分析數量有限,雖然轉化技術多樣,目前仍處於相對早期的發展階段。

碳封存技術發展現況

關於處理大量二氧化碳氣體之方式,早期大多利用加壓注入地底來進行油氣開採;而近年來因應全球暖化及氣候變遷,減碳技術逐漸受到重視,在以碳捕捉技術有效捕捉二氧化碳後,選擇將二氧化碳固定至特定地點或型式,且長時間存在的處理方式即為二氧化碳之封存技術。與碳再利用技術比較,封存技術具有成熟及量產處理的特性。

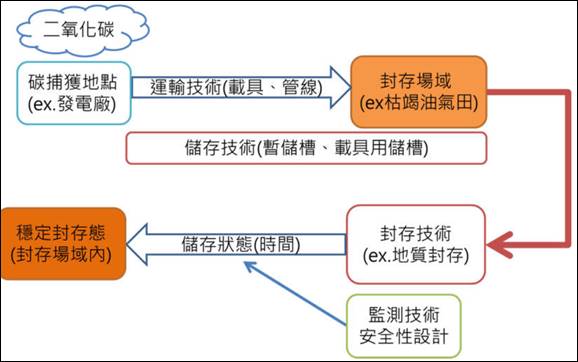

在二氧化碳進行實際封存之前,需要由碳捕獲地點運輸至封存場域,主要藉由管線、載具(車輛、船舶)進行運輸,過程中及封存前以安全的儲槽進行儲放,上述屬於封存前處理技術之範疇。之後依據封存場域的條件選擇適當的封存技術,而在封存場域執行封存後,對於封存狀態的評估包含了封存位置上經時的監測技術,及延長封存穩定性的安全性設計,此為為封存後處理技術之範疇,之後即可將二氧化碳穩定封存於該場域。

封存技術之目的,在於使二氧化碳在安全的環境下長期儲存且與外界隔離,而欲達成此目的,對於儲存位置之選擇及儲存的狀態可以有不同的方式,針對碳封存技術中,較為成熟或於相關產業常見之技術進行整理,共有五大種類如表2。

| 1.激勵採集(Enhanced Oil Recovery) | 激勵採集屬於目前發展最為成熟且相關文獻內容最多的技術,藉由注入井(Injection Well)將加壓的二氧化碳注入油氣層中,接著使注入的二氧化碳與油氣層中的油接觸(Injected CO2 encounters trapped oil),透過擴散與其中的油氣混合(CO2 and oil mix),並推動油氣擴散往採收井(Production Well)排出(Oil expands and moves towards production well),而注入的加壓二氧化碳則留存於該地層內作為替代,可同時達到提高採油/氣效率且將大量的二氧化碳封存於該地層內的效果,屬於可商業化的技術。 |

| 2.地下鹽水層(Deep saline aquifers) | 通常選擇近海或大陸棚區域下地層中具有連續水層的部位,將二氧化碳注入該鹽水層中溶解形成碳酸化的水體,目前實際運轉的案例不多,但由於具有儲存潛力的場域較多,屬於發展性較大的封存技術。 |

| 3.地質封存(Geological Storage) | 將目的為開採的激勵採集部分去除,單純將二氧化碳封存於地層內的技術,像是未開採的煤田、枯竭的油氣田以及其他適合之地質結構,一樣透過注入井將二氧化碳打入該地層中,之後封閉後進行封存的技術。 |

| 4.礦化封存 | 礦化封存為與場域無關的封存技術,其性質與再利用的型態類似,差異僅在於最後是否進行利用,或者是以穩定存放的形式進行儲存。礦化封存是進行固態碳酸化,與再利用中固定為碳酸鹽的礦化進行固碳的技術相同。 |

| 5.生物封存 | 同樣是與場域無關的封存技術,生物封存是微生物轉化形式的進行封存,與再利用中以生物光合作用(例如藻類)進行固碳的技術相同。 |

表2. 碳封存五大種類技術;資料來源:TIPO「國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究」

對於碳封存技術可以應用於高排碳產業,將含有二氧化碳之廢氣進行礦化固定後,再進行封存是能源效率較高的做法,考量到各種地質封存技術尚處於試驗階段,以碳酸鹽產物作為封存標的或轉用於再利用,將是現階段可行的技術開發方向。

下一期,北美智權報將會有「碳捕捉、利用及封存」相關技術領域的專利趨勢報導。

資料來源:

- 2023/1/4,智慧財產局「國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究報告」。

|